【目次】【私が聴いた蓄音器のインプレッション】 アメリカ・ヴィクター: Victor Talking Machine Co. Camden NJ. "Victrola" VV1-90 VV4-3 グラナダ VV4-40 クレデンザ・初期型2枚扉 VV8-30・4枚扉 日本ビクター: Victor Talking Machine Co. of Japan. "Victrola" HMV(英国・グラモフォン): The Gramophone Co., Ltd. Hayes Middlesex, England Model 102 Model 104 Model 130 Model 145 Model 157 Model 158 Model 163 グラモフォン社とコロンビア社が合併して誕生した英EMIについて 日本コロムビア: Nipponophone Co. Ltd. "Columbia Viva tonal Grafonola" G-209<ポータブル> G-51<ポータブル> No.115<卓上型> No.116<卓上型> 日本ポリドール: Nippon Polydor Chikuonki Co., Ltd. "Polyfar" ドイツ・グラモフォン:Deutsche Grammophon オーゴン:AUGON 余談 ※ HMVやヴィクターを偽装したラッパ型インチキ蓄音器(インド及び中国製)について 78rpm盤の電気再生について レーザーターンテーブルでの再生はどうだったか

|

ご来訪誠にありがとうございます。いろいろと思うところがあり、記事を改訂しました。尚、記事の内容については現時点での暫定的なものであり、今後も随時改訂していく予定です。新たな事実の発見により大幅に書き換える場合もありますのでどうかご了承願います。

尚、使用しているホームページ作成ソフトのバグの影響で一部特定文字(欠・匠・素・造・単・破、など)がアップロード時に消失している場合がありますのでこの点もご了承下さい

(定期的にチェックしていますが見落としもあります。申し訳ございません)。

【ご注意】 ネットオークションサイト等から当ページにリンクを張られる場合がございますが、当方とは全く無関係です。当方は蓄音器で商売は一切しておりません! もしこのページの文言を引用される場合はURLを明記してください。

【追記】 先日当ページの蓄音器の画像を無断使用している商用サイトを見つけました。サイズを変え、背景を消すなど極めて悪質でした。言うまでもありませんが、画像であろうが何であろうが窃用は著作権違反になります。私は自らの経験を基にして蓄音器愛好家の役に立つだろうと思われるコンテンツを無償の厚意によって情報提供しておりますし、自分が撮影していない画像については当サイトでも全く使用しないという厳格な態度を貫いています。それを裏切るような姑息なマネは厳に慎んで頂きたいと思います。画像へ直接リンクを張る行為なども当方としては迷惑なのでご遠慮願います。どうしても必要な場合には「びーぴーびーしーえるあっとまーくやふーどっとしーおーどっとじぇいぴー」(全て半角ローマ字に変換)まで使用目的と使用を希望する画像をご連絡ください。私は正規にアプローチして下さる道理を弁えた方に対してはその方々と同じような態度で臨む事に吝かではありません。

折角なのでアナログのもっと古い形、即ち蓄音器(電蓄を除く)についても経験上思うところを少々書いておきたい。私は基本的に電気録音の78rpm盤は、原理上からも、再生帯域や分解能から考えても、電気再生するのが適正だと考えている。細部までよく聴き込みたいとか、低音までバランスよく再生したい、(夜間など)音量を自在にコントロールしたい、レコード盤のダメージを最小限に抑えたいという欲求は電気再生でのみ満たす事ができるから、普段は今でも電気再生がメインである(同じ理由で喇叭吹込盤も電気再生している)。勿論、これは単なる私の持論であり他人に押しつける積もりなど毛頭無いのでその点だけは予めご留意頂きたい。しかし、それでも私が電気再生と並行して蓄音器を愛好するのは、遙か昔の学生時代に非常に状態の良いコンソールタイプの米国製ビクトローラを初めて聴き、その明瞭で透明な再生音に衝撃を受けたのが嚆矢であり、電気回路を物理的なエネルギー伝達回路に忠実に置き換えて設計された蓄音器は電気再生とはまた別の味わいがあるからなのだ。だから、機械(蓄音器)再生と電気再生とではどちらが本物の音なのかなどという議論には一切興味がないし、蓄音器は楽器であるなどというよくある主張は、実際に複数の楽器を演奏する身からすると全く理解不能だ。米国ヴィクター(ウエスタン・エレクトリック)、英HMV、英米コロンビア、ブランズウィック、デッカ、EMGなど、その他諸々の蓄音器メーカーはレコード盤に刻まれた音を如何に忠実に再現するかという事に腐心していたのであって、それが数々の物理的制約から完全には果たされなかったからといって、蓄音器を「楽器」として解釈してしまうのは見当違いも甚だしい。たとえそれが一種の文学的表現、或いは比喩だったとしてもやはり違うと思うのである。さて、蓄音器の音に驚いてから暫くは蓄音器集めに熱中する事になるのだが、後述の通り嫌気が差して程なくやめてしまった。今は手元に日本ポリドール製のポータブルしか保有していないが(現在、日本ポリドール(戦前)製ポータブル

NP-30 型、日本コロムビア製卓上型 No.116 型、英グラモフォン・HMV製テーブルグランド Model 130 型、ポリドール(戦後)製ポータブル型等を所有)、嘗てはコロムビアのポータブルG-209に始まりビクターのVV1-90(キャムデンボックス)、VV1-80(J1-80になる前のもの)、英HMVの卓上型104(サウンドボックス=No.5A)、コロムビアのNo.115等を持っていた(カナダ・ヴィクター製のVV4-3やHMV

No.157を導入しようと思ったが自室に置き場所がないので断念した)。知人宅のアメリカ・キャムデン製中型Victrola(ジュラルミンサウンドボックス付)コンソールタイプ VV4-40 や、EMG、HMV157、163、果ては知人がやっているアンティークショップで初期型クレデンザ(2枚扉)やHMVのレアもの蓄音器をよく聴かせてもらった。もう20年以上前になるが、都心S区にあったKという骨董屋には壁際に卓上型の蓄音器が無造作に山積みになっていて、ビクトロラ(ローラと延ばさないのは戦前の日本ビクター社の正式表記である)やビバ・トーナル・グラフォノーラ(Viva tonal Grafonola/コロムビア)は勿論の事、三光堂やオーゴンといった知る人ぞ知るようなメーカーのものまでズラリと並んでいてそれこそ選り取りみどりであった。その店には試聴用のレコードを持参して何度も通って色々と聴かせて貰い、アルバイトで稼いだ金で何台か購入した。木の密度が高くて重たいVV1-90を担いで電車に乗って帰宅した事を今でもよく覚えている。店主が熱心に集めただけあって今思い出してもすごい在庫量(ビクトロラに関して言えばJ1-50~91まで殆どの機種が一堂に会していて中には同一機種が複数台あったりした)で、中には発売時の正札が付いたものまであり蓄音器好きにとっては堪えられない店であった。

前述したように、暫くの間、蓄音器にハマっていたが、骨董屋の商売を始めた友人の知り合いの骨董屋が嘘を吐いて商売するような、例えば骨董屋の集まる市場で仕入れた物を旧家の蔵からの初出しだと言って嘘を吐いてまで売ったりするクセのある人物だったり(経験上、古道具屋の言う「初出し」は一切信用していないし、蓄音器の場合は初出しということに価値があるとは全く思えない。そんな検証不能な流通経歴などより技量の有る人が上手に整備している方が余程商品価値がある筈なのだが)、その他にも色々と困った骨董屋がいたりして、実際に変な物を掴まされたこともあって段々と蓄音器に嫌気が差して蒐集そのものを辞めてしまったのである。無論、蓄音器に全く罪はないのだが、その周辺で蠢く人間たちのいやらしさに辟易してしまったのだ。そんな訳で、自分の持っていた蓄音器を全て売り払ってしまって蓄音器なしの状態が随分長く続き、78rpmで廻すことが出来るターンテーブル、Technics SL-1200MK4を新品で入手して手持ちのレコードを聴いていた。最近、ポリドールのポータブルを安価に購入したあたりから蓄音器熱が少しずつ再燃して、幸いにも非常に状態のよいコロムビアの卓上型No.116を入手して、再び蓄音器の音を楽しむようになった。何といっても蓄音器の蓋を開けた時のグリースの匂いが懐かしく、熱心に蒐集していた若かりし頃を思い出す。その若かりし頃はビクターやHMV一辺倒だったが、最近は随分と天の邪鬼になって、コロムビアとかその他マイナーメーカーのいいものを手元に置きたくなっている(笑)。手持ちのレコードは何度も蓄音器で演奏した使い古しの盤が多いのでコロムビアの比較的重いサウンドボックスでも心おきなく演奏しているが、海外のオークションなどで入手した貴重なミント盤はやはり勿体なくて蓄音器で演奏することはない。その理由は以下の通りである。

78rpmレコードを機械式の蓄音器で演奏する事は使い古しの盤以外は極力避けてほしいと思う。特に、一度も針を落としていないような美麗盤は「絶対に」蓄音器で演奏しないで頂きたい。何故なら、蓄音器はレコード盤に回復不可能な損傷を確実に与えてしまうからである。これはインチキ蓄音器であろうがビクターやHMVなどの高級機であろうが左程変わりはない。蓄音器のサウンドボックスは針圧が「非常に」重くて針先のコンプライアンスも殆ど0に等しいから仮令鉄針を柔らかい竹針(盤にやさしいといわれているが、どうも違うように思う§)やソーン針に換えても材質的に脆いレコード盤に対しては殆ど意味がなく、音溝の振幅の大きい部分が削られて「完全に」ダメになる。また何かの拍子に手が滑ってサウンドボックスをレコードに落として音溝を剔ってしまう可能性も零ではない。一度ダメになってしまったものはどうやっても元には戻らない。これは自分が若い頃、蓄音器は最高だ!と思って聴いていた盤が現在使い物にならなくなってしまった経験から敢えて言うのである(本当に勿体ない事をしたと思う)。例えば、仕事で復刻盤を制作する際に借りてきた「レコード会社の金属原盤が失われてしまって『もうこれしか残っていない』レコード」を聴いた時に「あぁ、この貴重なレコード盤がもし蓄音器で演奏されていなければどれほど良い音が出ただろう!」と嘆息した事は一度や二度ではない。乱暴な物言いで申し訳ないが、蓄音器で演奏してもいいのは音溝が白くなった「使い古し」のレコード盤だけである。当然使い古したレコード盤は蓄音器で再生しても最上の音は出ないが仕方ない。文化遺産であるレコード盤、特に一度も針を通していないような美麗盤は高価な蓄音器(例えばクレデンザ)などよりよっぽど価値が高いのだという事を常に念頭に置いてほしいと切に願うものである。

最後に、蓄音器本体の入手について自分の経験から言わせて頂ければ、ネットオークションでの入手は「市場ではまずお目にかかる事が出来ない超珍品」や「入手後不良品だったり具合が悪くてそれの修理に費用がかかったとしても差し引きして整備済みの完品を専門店から買うよりも安くつくもの」、そして「良心的な業者がしっかりと整備した納得できる価格の商品」でなければ一切避けるべきであると断言する。大概が安かろう悪かろう(困った事に高かろう悪かろうもかなり多い)を地で行くもので、本体の状態を少ない画像のみで判断するのは経験者にとっても酷としか言いようがない。最低限の主な確認ポイントとしては、

1. サウンドボックスの状態=「サウンドボックスがオリジナルであるかどうか(無名のパチものは音質的に論外だし、トーンアームまで別物に替えられていることもある)」、「サウンドボックスの振動膜に凹みや穴がないか」、「サウンドボックスのボディーに材質の経年劣化から来る割れやヒビがないか」

2. 金属部分の錆=「トーンアームやプラッター外周部の錆」「オートストッパーや速度調節つまみ部分の錆」「銘板の錆」(いずれも金属部分が経年以上に異様に錆びているものは雨ざらし同様の保管状態だったのではないかと疑ってしまう)

3. .木箱の剥がれや割れ=「天板(蓋)のベニヤの剥がれと隙間」「外板の反り」「カビのような汚れ」(これらも湿気によるダメージで木材が反ったりしていると中のホーンもダメになっている可能性が高い)、また外装の木材に異様に艶があったりオリジナルと色が違うもの(いずれも表面の状態の悪さを塗装で誤魔化している可能性がある)

などが挙げられる。まあ、外観が多少悪くても良い音を出す機体はいくらでもあるし、いくら外観が美麗でも内部がガタガタだったという機体を多数見てきた経験から、実物の音や動作状態を確認せずに画像だけで判断するというのは、全く割の合わないギャンブルだと強く思う。前述の繰り返しになるが、仮令ネットオークションで望みのものを安く入手できたとしても、実際に届いてみたら調子が悪くて修理にお金がかかってしまい、結局信頼のおける良心的で腕の良い専門の業者から整備済みのものを購入するのに比べて割高になってしまうのでは全く本末転倒である。また、個人が趣味で整備した蓄音器をそれらしい説明と客観性の乏しい独自の評価をつけて出品しているものがあるが、それを信用して複数取引した経験から言わせて頂ければ、殆ど素人に毛の生えたレベルに過ぎないと断言してしまっていいだろう。具体的に言えば、サウンドボックスを単体で購入してみたら振動板に大きな凹みや穴があって全くお話にならないレベルの品だったこと(オークション画像ではこの部分を<意図的に?>写していなかったし説明文にも一切なかった)。もう一つは、肝心の発条モーターが全くの未整備(説明では分解整備してあるという事で分解した時の画像まで出ていたが、実際には新しいグリースや油が全く差されておらず古く汚いグリースが各軸受けに固着したままで単に動くだけという状態、さらに香箱内も分解掃除しておらず固まった古いグリースの所為で発条が解ける際に盛大な異音とガタツキが出る)で回転が一定せず、機械整備に関しては「弩素人」の自分が改めて手を入れなければならなかった位だ。整備してこの状態だという事であれは、全く腕がないと判断せざるを得ないだろう。あと一つは送られてきた時点で完全に故障していて、尚且つ初心者だったら絶対に判らないであろう音響的に極めて重要な部分にこれ以上ないと思われる手抜きがあった事で、こちらは速攻で返品したくらいだ。偶々性格のよい人だったから特に問題なく返品に応じてくれたが、質(タチ)の悪い出品者だと「そんな事は出品時には確認できなかったし返品不可という条件に同意したからには不当な要求である」などと何だかんだ理由をつけて泣き寝入りせざるを得ない状況だって考えられるから、ネットオークションでの購入は「損をしても一切文句を言わない」覚悟で臨むべきであり、もし、状態の良いものが入手できたらそれは単にラッキーだっただけだと考えるべきだ。ガラクタ(ゴミ)でもいいからとにかく蓄音器を入手したいというという向きには関係の無い話だろうが、いずれにしろ出品者の説明文は話半分だと考えて間違いはない(勿論極めて誠実で良心的な出品者もいるので全てを否定するつもりは毫も無いが、その辺は個人の判断にお任せする)。もし自分が出品者の立場だったら、取引上のトラブルを防ぐ為にも、ネガティブな情報ほど積極的に書くと思うのだが、残念乍ら世間一般の常識はどうやら違うらしい。「専門外なのでよくわかりません」、「動く事だけは確認しました」などと最初から逃げを打っている文言など論外だし、知っていて解らないフリをしているだけだと思って間違いない。そんな訳で、掘り出し物がそうそうある訳でもないから特に最近は蓄音器や部品を買うためには嘗て何度か取引をして信用できる極少数の出品者以外のネットオークションを殆ど利用しなくなった。

自分が実際に聴いた蓄音器のインプレッションを少々。

電気録音用ヴィクター製卓上型の名機として名高い。当初はアメリカからの直輸入品だったが税金がかかって安く販売できないので後に国産化され日本ビクターが製造した。サウンドボックスは最後までアメリカキャムデン製だったかはわからないが、私が見たものは全てキャムデン製が付いていたから、VV1-90に限って言えばサウンドボックスは全てキャムデン製だったのだろうと思う。正直なことを言うと、私は日本で製造されたVV1-90には殆ど興味がない。入手するなら是非とも米国製をと考えているのだが米国製の出物は非常に少ない(米国製の生産台数は約2万台と思いの外少ない。家屋の規模が大きい米国では卓上型はあまり使われなかったのではなかろうか)。というのも、どうも日本製の音は重たい印象があるのだ。これは何もヴィクターに限ったことではなく、コロムビアにも同じ傾向を感ずる。私はピアノを演奏するので米国、ドイツ(ヨーロッパ)、日本それぞれの楽器を演奏する機会があるのだが、やはりお国柄や生産される土地の気候に影響されて日本のピアノの音は外国のものに比べると湿っぽいのだ。米国製のスタインウェイはカラッとした陽気な明るい音(私は近親者にアメリカ人がいるので彼らの気質はある程度把握している積もりである)で、ハンブルクのスタインウェイはちょっと重い生真面目な音がする。スタインウェイのピアノなら断然ニューヨーク製を最も好む私は、日本製の湿っぽい音よりもやはり米国製のカラッとした明るい音を蓄音器から聴きたいのだ。因みに米国製の1-90の銘板はシリアルナンバーを含めて打刻してあり、日本製1-90のように型番をエッチングで表記していない。この部分を見ただけでも米国製と日本製を即座に見分ける事が出来る。よくある、日本人の方が手先が器用だから米国製は日本製に及ばないアバウトな作りだなどという事がまことしやかにネットで語られているのを時折見るが、私個人としてはそれって本当なの?単なる楽観的な勘違いじゃないの?と疑問を呈したくなる。理論的にこういった複雑な構造を具現化できる米国が日本に劣る加工技術しかない訳はないだろう。日本人は確かに手先が器用な人は多いが米国製が日本製には及ばないなどという物言いは思い上がりも甚だしいと思うし、殆ど根拠のない無責任な事を言うべきではない。戦前に作られた米国製をパクッたいい加減なパチものを見ていると、いくらなんでもアメリカ人の技術が日本人に劣るなどとは全く考えられないのだ。さて、話題が少々ずれてしまったが、本機の音はさすがにエクスポネンシャル2分割折り曲げホーンだけあって実に素晴らしいものである。分割された木製ホーンの長い音道を通じて出てくる音は甘美といっても良い程だが、私にとっては少し柔らかすぎる感じがしないでもない。また、音の出口が2つあるため、開口部付近に顔を近づけて聴くとステレオ的な面白さを味わう事も出来る。オーディオ評論家の某氏の言によれば、ホーンの音道を構成している木材が特定の周波数で共振しないように複数のランダムな形状に分割した部材を寄せ木細工のように組み立てているとのことである。卓上型でこれ以上の性能を求めるのは英HMV系を除いては無理であろう。仕上げも丁寧で普及機とは一線を画す。木材も今となっては大変貴重な物を使っているようだ。しかし、この蓄音器の弱点は、ホーンが木製なので木材の経年の膨張と収縮で接着が剥がれて隙間が空いてしまう(空気漏れを起こす)事とアームを支えているダイキャスト製のバックブラケットが経年劣化して割れてしまいアームがガタガタになってしまう事だ(米国では割れない真鍮でオリジナルに忠実に新 した部品を使って修理する業者が存在するが、ここまでやらなければとてもリペアとはいえないだろう。材質そのものが劣化しているのだから、付け焼き刃的に接着剤で誤魔化すような「修理」だけはしてほしくない)。私が見た中でホーンがまともなものは殆どなく、スキルが低く音響工学も知らないいい加減な「骨董屋」が勘だけで手を入れたものが多く(音道の位置が狂うと本来のエクスポネンシャルの正しい比例関係にはならない)、不適切な接着と塗装で見るも無惨なものばかりだった。特に底板が割れている場合が多かった(修理された木材もオリジナルと同じ種類のものが使われていたか甚だ疑問である)し、ニスの再塗装時(修理時)に使った刷毛の毛が残っていたりした(塗料も単なるニスではなくシェラックが含まれた塗料であるらしい)。もし実物に触れる機会があったら、前面の布カバーを外して(HMVのように捻子留めしていないので容易に外せる)ホーンと天板、底板との接着部分と色をよく見てみるとよい。外観が傷一つないような超美品であっても、中を見るとガタガタだったという事は実際によくあるので気を付けて欲しい(私が最初に購入したVictrola VV1-90はまさにそうだった)。サウンドボックスも黒い外側のカバーの部分やそれを留めるリングネジが材料の経年劣化によって割れていたり、果ては針先の支点を支えるボールベアリングが欠損していたり(酷いものでは綿を詰めて誤魔化しているものもあった)、ゴムチューブが腐っていたりまともなものは本当に少ないのだ。中にはサウンドボックスの割れをエポキシ系の接着剤で固めてあるものもあるから要注意だ。こういう処理をされてしまうと二度と分解修理出来ないし、エポキシという異物質で響きを損なっている可能性もある。尤も80年も前のものだからまともに残っている方が稀ではあるのだが、いい加減な修理品も多いのでちょっとでも不審を感じたら絶対に手を出してはいけない。これらは1-90に限った事ではなく蓄音器全般に言える事なので、もし購入を検討しているのであれば事前によく勉強しておくべきだ。専門店だからと決して安心してはいけない(いい加減な「専門店」を色々見てきたので)。尚、本機の意 をそっくり真似た偽物が多数有るのでご注意。

もし可能であるなら、蓄音器を買う前になるべく溝の振幅の激しい音量の大きな、蓄音器にとっては再生の厳しいレコード(例えばトスカニーニのベートーヴェン第五交響曲など)を持参して試聴してみる事をお薦めする。大音量時にサウンドボックスのビリ付きやゼンマイのトルクの強弱がよく判る筈だ。特に普及機の場合、ゼンマイを分解洗浄していなかったり、切れたゼンマイをそのまま使っていて、12インチ盤の最後の1/3位にさしかかるとトルクが弱く廻転速度が遅くなり、最悪の場合には大振幅の部分で廻転が止まってしまう事もある(私が嘗て某「有名専門店」で大枚をはたいて購入したHMVのModel 104がそうだった。104はシングルスプリングだが日本製のビクトロラ卓上型(シングルスプリングの小型J1-50)で問題なく演奏出来たものがこの104ではできなかったのだ。駆動系が比較的強力である英HMV機でこの有様で、こんな理不尽なことがあろうかと今更ながら腹が立つ)。また、廻転していても急にドカッという音を立ててプラッターが浮き上がった衝撃でサウンドボックスが飛び上がってレコードを傷つけ使用不能にしてしまうようなものもある(私が以前持っていたVictrola J1-80がそうだった。中古レコードで時々見かける、音溝の終盤付近にえぐったような大きな傷(損傷部分)があるものはこういう未整備の蓄音器で演奏された可能性が非常に高い)。これらの全てで問題がなければ最低レベル(あくまでも最低レベルである)をクリアした事になり、販売業者の整備スキルの最低線が判定できる。このレベルがクリアできていなければ、モーターのガバナーの調整、サウンドボックス本体やトーンアーム接合部(音道)の整備、隙間の空いたホーンの適切な修復などは到底不可能だ。

もうかなり前の話で恐縮だが、某高級(笑)専門店でさえ、このような半端物に高い値段を付けて売っていた時代があったのだ(未整備のジャンク品としてリーズナブルな価格で売っているのなら誰も文句は言わない。そして現在でもここの値段は高すぎると個人的には考えているので、ここの値段=一般的な相場と考えるべきではないと思う)。ましてや「自称専門店」でもない得体の知れぬ骨董屋などは推して知るべしだ。ネットオークションなどもこの手のものが多く(例えば、蓄音器の命でもある重要なサウンドボックスの詳細画像を見せなかったり、「ターンテーブルが回転することだけは確認しました」とか「専門ではないので細かいことは判りません」とか「旧家の初出し品です」などという「言い訳」には要注意である(機体の不具合を充分知っていながら「詳しくないから買った人の責任で」と称している可能性大である。実際の出品を見ていて直感的にそう思う)。特にネットオークションでは現物の動作状況を一切確認出来ないし(中には試聴してからでもOKという良心的(奇特な)出品者もいるのだが)、デジカメで写すと実際の状態よりも綺麗に写ることが多いからその点もしっかり割り引いた上で「万が一の場合は損してもいい」という覚悟で臨むべきだ。本当に程度の良いものを入手しようと思ったらネットオークションでの買い物は避けた方が無難である。実店舗にしろネットオークションにしろ、こういった売買の実態を見るにつけ「魑魅魍魎の世界」だと強く思ってしまう。聴く人を楽しませるのが蓄音器の本来の役割である筈だが、心ない業者の所為で苦痛と失望を感じてしまうのであれば全く本末転倒も甚だしい。無論、極めて良心的な業者が存在することは言う迄もないが、残念ながらそういった業者は本当に少ないものだ。だから、よく知られているからといって信用しきってしまうのは大いに問題だろうと思う。実際に経済的損失を被ってしまった自分の苦い経験からも、これから蓄音器を始めたいという初心者の方は、兎に角「一通りの勉強」だけはして物を見る目を養っておいてほしいというのが筆者の切なる願いなのである。

※ エクスポネンシャルというのは指数関数のことで、蓄音器が喇叭吹き込みから電気録音になる際にウェスタン・エレクトリック(ベル研究所の一部門)がこの関数を元に科学的にホーンを設計した。しかし当然、理論だけではダメで、試作して煮詰めていくしかないのである。とはいえ、金管楽器のベル(朝顔)の部分もエクスポネンシャルになっており、科学的な計算以前から経験的に知られていた。人間の知覚もこの関数に近似しており、音響機器のボリュームのカーブ(Aカーブ)も同様である。また、自分の経験から言うと、楽器を演奏する際のテンポの変化、たとえばリタルダンドやアチェレランドや音量の変化、クレッシェンドやディミヌエンドもリニアではなくエクスポネンシャル的に実行するとよい結果が得られる事が多い。純粋に物理的理論によって導き出されたエクスポネンシャルホーンではあるが、理論に忠実に、設計図通りに製作したからといって即満足な結果が得られるわけでは決してない。蓄音器の名器として有名なクレデンザでさえ100回もの試作を繰り返して漸く製品化されている。英グラモフォン(HMV)の蓄音器も同様であっただろうことは想像に難くない。この事を考えれば、碌に科学的な教養もない素人が思いついた浅はかな「改良」(猿知恵)など何の意味ももたず、実は「改悪」であることは推して知るべしである。

日本ビクターのレコードスリーブの広告(左)と単品カタログ(右・クリックで拡大)

私が学生時代に蓄音器に興味を持ち始めて初めて購入したのがJ1-80だった。電気録音用卓上型蓄音器の普及型である。木の仕上げや金属部品など一目で普及品だとわかるものだが、普及型とはいってもその中では高級品の部類に入る。VV1-80とJ1-80の両方とも分解して中身を見たが銘板の表記が違うだけで殆ど同じものだった(ハードウェア〈金属部品〉やサウンドボックスが米国製か日本製かの違いである。VVの初期型は1-90と同じレバー式のオートストッパーが付いている。また、アームの長さの違いが時期によって数種類存在するようである)。ホーンはストレートで曲線部分のない極簡単なもの。1-90のように精密に造られたエクスポネンシャル式分割折り曲げホーンは製作に手間が掛かりコストダウンが出来ないため、普及機の1-80以下は非(擬似)エクスポネンシャルのストレートホーンに簡略化されたがJ1-81以上の型番にはVV1-90と同様な2分割折り曲げホーンが内蔵されていた。私は蓄音器に関する書籍を色々と読んでみたが、米国ヴィクター製のものには同じ構造のホーンが見当たらなかったため、てっきり1-80は日本ビクターによる独自設計だと勘違いしていたが、米国RCA 製のT90という日本以外のアジア向けの輸出用モデルを入手してみたら全く(1-80と)同じ構造のストレートホーンだったのでこのホーン形状もやはりアメリカ発のオリジナルだと理解した次第である。T90に関しては機体の整備が済み次第、音質を含めてこのページにインプレッションを書きたいと思っている。T90をちょっと鳴らしてみた感じでは、音量も大きくかなかなか良さそうな感じである。さて、話を元に戻して1-80だが、Jナンバーのオートストッパーは1-90のようなレバー式ではなくアームを手前に動かすとストッパーがはずれてターンテーブルが回り出す仕掛けだ。これは下位機種の普及型製品やポータブル型に付けられていた物と同じである。サウンドボックスは日本製(VV全部とJの一部はキャムデン製)で、音質はホーンの形状と同じくストレート(直接的)で音量はあったが若干繊細さに け、音にあまり艶がない感じがした。とはいっても、これは念入りに製作されたエクスポネンシャルのフォールデッドホーンとシビアに比べた場合であって、実際にブラインド聴いてみればその差はごく僅かだと事がわかるだろう。得体の知れないマイナーメーカーやインチキ大阪物と比べれば、その音質はやはり一流メーカーのものだけはあり、このタイプの蓄音器のオリジネーターであるビクター製と思わせる非常に品位の高いもので安心して聴ける良さがある。下位機種であるJ1-50、J1-51、J1-71も実物を分解した事があるがホーンなどの構造は1-80と同じで番号が小さくなるに従って木材の厚みが薄くなり容積も小さく重量は軽くなる。依って当然出てくる音も軽いのは言うまでもないことだろう。尚、VV1-90系のホーンに比べると構造が単純なので割れや剥がれ等は殆ど無い。日本製のサウンドボックスは材質が悪いのかアメリカ製に比べて更に割れやすく、状態の良いものを見つけるのはなかなか難しい(劣化したサウンドボックスは膨らんでいて、これを正規のサウンドボックスの別バージョンと解説しているおかしなサイトもあるので注意して頂きたい。元来膨らんだサウンドボックスなど存在していないし、単に不備な材料が経年劣化しただだけである)。それに、日本製の純正サウンドボックスがついているものはまだいいが、中にはパチ物(偽物、紛い物)がついているものも多く見てきたので購入時には充分注意して欲しい。よく見たものはVOWER ORTHOPHONICと表記してあるもので、ちょっと見では純正品とよく似ていて蓄音器初心者は騙される可能性がある。裏側がリングネジではなく普通のビスで留めてあり、開口部にイコライザーが無い(振動板が丸見え)ので一発で偽物とわかる。大体ORTHOPHONICという単語はヴィクター社の登録商標であるから最初から騙す気満々である。しかも、VOWERは誓約者という意味なのでこれまた皮肉が効いている?(笑) ご丁寧にもUSAと刻印してあるが大阪物蓄音器本体と同じで何処で作られたかわかったものではなく、国内製に間違いないだろう。音質は勿論本物には遠く及ばない。それらを紛い物とわかっていてコレクションとして楽しむのならば問題ないが、ヴィクター社とは縁もゆかりもないので充分気を付けて頂きたい。また、スイス製などと表示してあるもの(大抵は貧相な外観)は国内無名メーカー製、即ち大阪物と判断して殆ど間違いないと思う。当時の関税から考えても、まず欧州から輸入されることはなかっただろうし、輸入物を買える程の金持ちなら、何処の馬の骨ともわからないものよりもまずビクトローラを買うはずである(勿論、中には「本物」もあるだろうがごくごく少数だろう)。更に、国内の無名メーカーの(外国一流メーカー名を捩っていたり書体が酷似していたりする)製品は有名メーカーの製品の多く(特にビクターの卓上型1-90、1-80、1-71、1-50、スタンド型では4-3などのそっくりさん)は外観はよく似ていても音は全くお話しにならないレベルである。つまり単なるガラクタだと断言できる。大雑把ではあるけれど、米日加等のビクター社、米英日などのコロンビア社(コロンビア社と本格提携する前のニッポノフォン(意外に音が良い)、イーグルを含む)、米ブランズヴィック社、仏パテ社、英国或いは欧州のHMV(グラモフォン社)、英国デッカ社、英国EMG、日本のアポロン(キュマーベ)、パラゴン(テイチクブランドの一部製品は内蔵ホーンの長いパラゴンのOEMである。その他テイチクブランドでは戦後に製造された MEITAN という名古屋のメーカーのOEM製品も存在する)、オーゴン、マーベル(十字屋)、ポリドール(蓄音器はドイツ本国の設計ではなく全て日本人が設計している。元々、戦前の日本のポリドールはドイツ本社が日本に支社を置いたのではなく、ドイツ本社と契約した独立系の日本の業者<日本ポリドール蓄音器商会>が原盤を輸入して生産していた。というわけで、日本ポリドール蓄音器商会はドイツ本社の子会社や合弁企業でもないし、戦後に新たに設立された日本ポリドールとの直接の繋がりもないことに留意すべきである。つまり、戦後のある時期まで戦前の会社は存続したが、その後資本と人員が全く入れ替わって別組織となったのである。戦前からのオリジナル日本ポリドールのスタッフはゼネラル・レコードという別会社をつくった)以外の蓄音器になるべく手を出さない方が無難であろう。ネットオークションを見ていると、ダグラスという銘の入った蓄音器を時折見かけるが、マークは飛行機の羽根を模したもので(飛行機製造メーカーのダグラスが蓄音器を造るとは全然思えないが、取り敢えず世界的に有名なメーカーを模してその関連会社を装って売るなど詐欺に等しい行為である)本当に無節操だと思う。前述したメーカーの製品はたとえマイナーメーカであっても音響工学を勉強した設計者が独自のアイデアを盛りこんで高音質を目指して真面目に製作されていて、外観(意 )も大手の盗用ではない。真面目なマイナーメーカーの蓄音器は大手メーカーの製品とはまた別の良さがある。尚、本機の意匠をそっくり真似た偽物が多数有るのでご注意。まあ、偽物も歴史の一部であるしそれらを意識して蒐集するのも一つの行き方であるから否定するつもりは全くないし、逆に面白いかも知れないとも思うが、私はご免だ。(笑)

本体の画像は準備中です。

最廉価普及型製品なのに実に立派な銘板が付いている

(シリアルナンバーはプライバシーの観点から消去してある。尚、意匠登録出願中の番号は1555号である)

ビクトロラJ1-35型は日本ビクター蓄音器株式会社が1935年に発売した「卓上型ビクトロラ」の中で最も小型で廉価な製品である。35円という価格はポータブルと同等か寧ろ安いくらいである。ホーン開口部のデザインが卓上型の名機VV1-90に似ていて、最廉価であるにも拘わらずなかなか精悍な顔つきで、金属製の立派な銘板がついており(1-60や1-40(全部ではない)、その他ポータブル型等には簡略化された小さな銘板が見えない部分(プラッター下)に付いている)、小型で置き場所にも困らない1-35は兎小屋に住んでいる自分にとっては非常に魅力的なのである。(笑) しかし、同系のホーンをもつJ1-80、71、51、50、40に比べると市場に出現する数が非常に少なく、ビクターレコードのスリーブ広告では見たことはあっても長らく実物を見かけた事がなかったのでなかなか入手の叶わない蓄音器だった。おそらく、卓上型最廉価品ということで粗末に扱われた為、現在まであまり満足な形で残っていないのかも知れない。最近漸く外観がきれいな機体(おそらく純正品ではないアクセサリーメーカーから販売された当時の布製カバーが付属していた所為か天板にも殆ど傷がなかった)を入手して細部までじっくりと見ることが出来た。入手時は蓋の側板が経年劣化で外れてしまったのでタイトボンド(米国製)で接着したが、短い時間で固定され接着力も非常に強いので蓄音器などの木工製品の修理には何処でも容易に入手できる木工用ボンドよりもタイトボンドの方をおすすめする。純正アームの台座はダイキャストの劣化で皹(ヒビ)が多数入っていてしかもアームが傾いてガタガタだったので取り外して応急修理したが、10個あるべきベアリング球が1個無くなっていて台座にもドライバーでつけたと思われる傷痕があったのでおそらく以前に分解修理されたことがあったのだろう。しかも見るからに素人修理なので回転部の部品の組み合わせ方が滅茶苦茶で適当に部品を重ねて一番下の金属(蓋)に当たる部分にベアリング球を配置するという極めて乱暴なやり方で、捻子を締めて辻褄合わせをしてお終いという杜撰さだった。専門店以外から中古の蓄音器を購入する場合、この様なド素人のインチキ修理に起因する酷い状態の物が多いので充分注意されたい。今回はベアリング球以外の部品が失われていないだけまだマシだった。それにダイキャストの台座には劣化から来る歪みもあったし一部が割れて破損していて、再度取り付けようとしたらどうにもネジ穴の位置が微妙に合わないので(力業でかなり無理矢理取り付けられていたようだ)以前に入手しておいた、ビクターのJ1-71以下の普及型用に新たに製作された真鍮製の台座に交換した。これで割れる憂いから解放されるし寸法的に無理せず取り付けることが出来た。尚、ベアリング球が足りないとトラブルの元になるのでノギスで寸法を測ってネット通販で必要数購入した。昔だったらとても一般的なコンシューマーには入手できなかった部材も、現在はネット通販で容易に買えるので実に有り難い。因みにこの部分のベアリング球の寸法は1/8インチである。普及型(日本製)ビクトロラを修理する際の参考にして頂ければ幸いである。

交換した真鍮製トーンアーム台座(非常に確りした作りでダイキャストの崩壊ストレスから一切解放される逸品である)

ホーンは1-80と同系の木製ストレート(奥の狭い部分は左右非対称であり、小さい筐体にホーンを組み込むための工夫なのだろう)

J1-80型から始まりポータブル型にまで採用された国産ビクトロラの高性能万能型自動停止機構

(J1-40型やポータブルタイプには停止時の機能が追加されているので、若干構成部品に違いがある)

本機のターンテーブル(プラッター)は10インチ、12インチレコードを乗せると本体内にはあまり余裕がなくなる。発条モーターはシングルで51回程で巻き上がり、12インチ盤1枚半程は定速回転が持続する優秀な物だ。オートストッパーは、内周に行くに従って嵌合する金具がプラッター軸に取り付けられたカムに当たっては弾かれて進んで行き、リードアウトでトーンアームの移動量が急に多くなると金具がカムと噛み合って回転停止するタイプの万能型だ(J1-80以下J2-12等のポータブル型にも採用されている物と同じタイプ)。この部分も入手時は動きが鈍くてセンタースピンドル付近までアームを移動させないと動作しなかったが、ごく微量の機械油を差しつつ古い油分を何度も除去して調整したら頗る快調に動作するようになった。尚、私は蓄音器に限っては良質の機械油やグリース(洗浄にはエタノールや灯油)のみを用い、潤滑洗浄剤の5-56は有機溶剤を含有していていろいろと問題を起こす事が多いので一切使わない主義である。エキセントリック・グルーブでも同心円リードアウトでも動作するので設計が優秀なのだろうと思う。サウンドボックスは勿論日本ビクター製なのだが、コストカットのためか、短いホーンで音量を稼ぐためなのか、上位機種とは異なり、スパイダーが省略されトンボ(カンチレバー)が振動板に直結しており、スロート側にはイコライザーのないタイプである。音質的には米ヴィクターのキャムデンボックスや英国HMVのNo.5a、5b とも全く遜色がない(実際にこれらと交換して聴いてみたが私には違いがわからなかった。繊細さは変わらず却って明瞭な音質に好感が持てたし、合理的な部材省略の手法に脱帽した)。このサウンドボックスは入手時からビリツキも無く大変調子が良いので未調整のまま使っている(調子の良いサウンドボックスは素人が無闇矢鱈に弄ると折角のバランスが崩れて性能があからさまに劣化してしまうから手を触れるべきでは無いと思う)。内蔵木製ホーンは普及型ならではの簡易な非(擬似)エクスポネンシャルストレート型で、本体が小さいため1-80や71、50、51に比べるとホーンの広がり方がより急峻になっているが、ホーンを構成する木材のニスがけは薄いながらも確りされている。この辺が大手メーカーの品質管理の面目躍如である。しかし本体の木材そのものが薄いので1-80などのがっしりとした蓄音器に比べると驚く程軽量である。1-35は直線型デザインで、ホーン開口部のデザインが名機1-90に似ているため、1-90のミニチュア版といった趣があって実に可愛らしい。私は上位機種のJ1-71、51、50、40型よりも好みのデザインである。小さい機体にも拘わらず音質は非常に良好なバランスである。音量も上位機種と殆ど遜色なく如何にもビクターらしい上品な音がする。流石は日本ビクター、最廉価品でも手抜きは無い。それにしてもこの卓上型最廉価品にも外観のデザインがそっくりな偽物(上蓋裏に、Million Voice Manseisha のデカール)があるので笑ってしまう。一流メーカーの有名税だろう。偽物は一体いくらで売っていたのだろうか気になってしまう。(笑) 勿論本物よりも安く売っていたと思うが、果たして利益が出たのだろうか。まあ極めて質の悪い部材を使って騙して売っていれば儲かったのかも知れないが。何れにしても蓄音器の醍醐味を味わいたい人は日米ヴィクター、日米英コロンビア、ヨーロッパのHMV、オーゴン、パラゴン、アポロン、ナポレオンなどの基本設計が確りした本物志向のメーカー製品を入手すべきである。

J(VV)1-80の下位機種のJ1-71、50、51、40、35(60を除く)もほぼ同じ構造(ホーンの広がり角や対称性が若干違う場合あり)

日本ビクター蓄音器株式会社発行

オルソフォニック ビクトロラの扱ひ方(発條[ぜんまい]式モーター型)より

昭和12年頃に35円で発売された廉価なポータブル蓄音器(卓上型のJ1-35型と同じ価格)である。既に売却してしまったので現在は手元に無い。

ホーンは木製だがポータブル蓄音器の銘機英国 HMV Nodel 102 の金属ホーンの広がり方によく似ている。サウンドボックスは日本製オルソフォニックだが、トーンアーム(スロート)の径は卓上型とは若干異なり(細く)互換性はないので注意が必要だ(この為、キャムデンやHMV No.5シリーズを取り付けられず音質比較が出来なかった)。尚、オートストップ機構は上述のJ1-35とほぼ同じものが実装されている。

純正サウンドボックス 金属製カバーと網目の開口部が良く見える

バックはダイキャスト製で茶色の塗装は殆ど剥がれてヒビも散見される。設計上ダイアフラムの中心は本体の中心軸からずれている。

モーターとオートストップ機構は同社の普及卓上型と殆ど同等のものが搭載されている。この蓄音器はレコードホルダーの木の板にプリントされている商標が以前のものと比べて異なっていて、卓上型のJ1-40型(や一部の日本ビクター製電蓄)と同じデザインである。

蓄音器の音質はサウンドボックスの状態で全く異なるし、上述の通りスロート径の寸法違いで卓上型のオルソフォニックやHMVのNo.5シリーズは取付けられず直接の比較が不可能なので一概には言えないが、木製エクスポネンシャルホーンならではの穏やかな音が身上だと思う。HMV102やコロンビア製ポータブル(金属ホーン)のメリハリのある再生音とは異なっており、多少音量が控えめでソフトな音と感じたのは専用のサウンドボックスの所為か木製ホーンの故か。その意味では卓上型指向の美音追求型だったのかも知れない。最廉価品ではあるが何れにしても日本ビクターの蓄音器に共通する「ビクター・トーン(木製ホーンの音質)」は確りと有していると感じた次第である。ただ、ポータブル蓄音器の本来の目的から考えると、HMVやコロンビアのメリハリの効いた万人向けのくっきりした音質の方が向いているような気がしないでもないけれども、ポータブルで卓上型の柔らかい音を目指して設計されたのかも知れないし、木製のホーンにも聴きやすい良さがあると思う。

各卓上型蓄音器内蔵ホーンの比較

| Victrola VV1-90 (米国製・日本製) ¥295***→¥150 |

木製エクスポネンシャル2分割ホーン |

| Victrola J1-91 (日本製) ¥120 | |

| Victrola J1-92 (日本製) ¥100 | |

|

Victrola 1-95 (日本製、米RCA向輸出品有) |

|

| Victrola J1-81 (日本製) ¥85 | |

| Victrola T90 (米国RCA製) |

木製非(擬似)エクスポネンシャルストレートホーン |

| Victrola VV(J)1-80 (日本製) ¥85 1930年 | |

| Victrola J1-71 (日本製) ¥65 | |

| Victrola VV1-70 (米国製) ¥190*** |

木製旧吹き込み用非エクスポネンシャルストレートホーン マイカSB付 |

| Victrola VV1-60 (日本製) \ 65 1932年 | 木製S字型ストレートホーン オルソフォニックSB付 |

| Victrola J1-50 (日本製) ¥50 1933年 |

木製非(擬似)エクスポネンシャルストレートホーン |

| Victrola J1-51 (日本製) ¥45 | |

| Victrola J1-40 (日本製) | |

| Victrola J1-35 (日本製) ¥35 1935年 | |

| HMV Model 104 (英国製) |

金属製エクスポネンシャルストレートホーン |

| HMV Model 113 (英国製)* | |

| HMV Model 130 (英国製) | |

| HMV Model 145 (英国製)** | |

| HMV Model 150 (英国製) | |

|

Columbia No.114 (英国製・日本製) ¥80 |

金属製2分割エクスポネンシャルホーン |

| Columbia No.115 (英国製・日本製) ¥80 | |

|

Columbia No.116 (日本製) ¥80 1931年 |

|

|

Columbia No.117 (日本製) ¥80/100 1934年 |

|

|

Columbia No.104A (日本製) ¥45 1931年 |

金属製ストレートホーン Aは自動停止装置付 |

| Columbia No.109 (日本製) ¥60 | 木製ストレートホーン * No.460 は2丁発条 |

| Columbia No.420 (日本製) ¥35 | |

| Columbia No.450 (日本製) ¥45 1933年 | |

| Columbia No.451 (日本製) ¥45 1934年 | |

| Columbia No.452 (日本製) ¥45 | |

| Columbia No.460 (日本製)* ¥60 |

日本ビクターのレコード・スリーブより

|

|

|

|

Victrola J1-71 |

Victrola J1-81 |

日本ビクターが設立当初に発行した製品カタログ

日本ビクター蓄音器株式会社が米ヴィクター・トーキング・マシン社の子会社として設立された当初(未だ日本自社製の蓄音器を発売する前)に米国本社から輸入販売していた蓄音器は、同社発行のカタログから抜粋すると次の通りである(呼称表記は同カタログに準ずる)。本ページの米国製ヴィクトローラの日本における販売価格は本型録の掲載額から引用している。

↑ カタログ表紙

|

エレクトロラ |

12-15 |

|

自動式エレクトロラ |

10-70 |

|

自動式オルソフオニツク・エレクトロラ |

10-51 |

|

自動式オルソフオニツク・ビクトロラ |

10-50 |

|

オルソフオニツク・ビクトロラ-オルソフオニツク・エレクトロラ・ラヂオラ |

9-40 |

|

エレクトロラ・ラヂオラ |

9-25 |

|

オルソフオニツク・ビクトロラ兼オルソフオニツク・エレクトロラ |

8-60 |

|

オルソフオニツク・ビクトロラ |

8-35、8-30、8-12、4-40、4-20、4-3、1-90 |

|

學校用オルソフオニツク・ビクトロラ |

8-7 |

|

オルソフオニツク・ビクトロラ・ラヂオラ |

7-25、7-10 |

|

新携帯用ビクトロラ |

2-55 |

|

ビクトロラ(旧吹き込み用) |

1-70、1-4 |

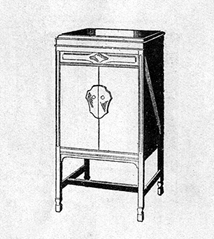

小型スタンド(アップライト)タイプでレコードケースと扉つき。日本での定価は375円。ホーンは木製ストレートだがエクスポネンシャルのしっかりしたものである。また、ホーンの開口部(出口)付近で底面が僅かに隆起しており、それが音の良さの秘訣らしい。ホーンまでの音道(エルボ)は金属製(日本で生産された機体は木製)でサウンドボックスのカバーは銀色。音質は柔らかだがストレートホーンなので音がよく通り、明るく元気がよい。下記4-4、8-30と同じように、極初期にはCONSOLETTE(コンソレット)というペットネームが銘板に刻印されていた。私が聴いた機体はカナダ・ヴィクター製のもので、後期型の角張ったデザインではなく、まさに初期型コンソレットそのものの曲線的デザインだった。ごく初期の機体にはホーン前面のネットが付いておらずホーンが剥き出しになっている。1-90と同様当初は輸入品で後に国産化されたが、4-3より大きな機種は国産化されていない筈である。4-3とほぼ同じ大きさで、ホーン開口部に扉がない(ホーン開口部下のレコードケースには観音開きの小さな扉がついている)日本独自デザインのJ4-5という国産機があるが、コロニー(VV4-5)とは全くの別物である。尚、4-3の最初期型コンソレットと全く同じデザインの筐体を用いた英 HMV Model 156 という旧吹き込み用(マイカ・サウンドボックス)の機種も存在する。4-3の意匠をそっくり真似た偽物がスタンド型卓上型を問わず多数存在するのでご注意。

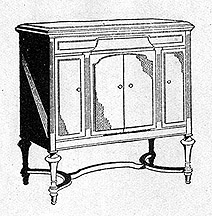

4-3や8-30と同様、銘板には後にVV4-4という型番が刻印された。内蔵ホーンやホーン開口部の大きさは4-3とほぼ同じだが左右にレコードキャビネットがついた関係でかなり大型である。音質もキャビネットの響きが付加されるせいか4-3よりもふくよかで艶のある音にきこえた。私の聴いた機体はGRANADA銘のものである(※追記 グラナダには1-90のような2分割折り曲げホーンを内蔵している機体もあるようで、私が聴いたものは4-3とは明らかに音が違っていたので2分割ホーンバージョンだったのかも知れない)。本機が生産終了した後は、本体が一回り大きくなり、内蔵ホーンも1-90式2分割からクレデンザ式4分割に大幅にバージョンアップされた次項のVV4-40が事実上の後継製品となったようだ。

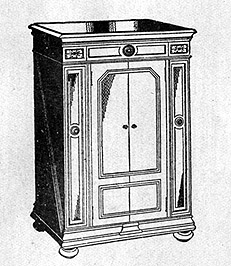

4シリーズでは最も大型で、これ以上の大きさは8シリーズになる。本体のデザインが非常によく似ているグラナダ(VV4-4)の後継機と思われる。サウンドボックスは黒のオルソフォニックで、内蔵ホーンはクレデンザと同じタイプの木製二重折り曲げ(リエントラント)エクスポネンシャル式だが開口部の面積、ホーン長ともクレデンザよりも小さく、日本での定価は635円である。クレデンザ(発条モーター)の定価が950円だったことを考えると本機もかなり高価だ。ホーン開口部の左右両側にレコードケースがあって、扉はそれぞれ独立してつけられている。発条はダブルなのでトルクがあり、ホーンはクレデンザと同方式なだけあって音に艶があり、レンジ(音域)、解像度、音量ともに全く申し分ない。家庭で聴くのならこれで充分だし、長過ぎないホーンが功を奏するのか中規模のホールでも音が能く通る。しかし、ビクトロラ共通の問題として、トーンアームを支えるバックブラケットがダイキャスト製なので経年劣化で割れているものが多い。また経年で扉の木材が反ってしまっていたり、脚の部分の支えが折れたり破損している機体も多い。日本ではあまり見かけない機種(高価だったため当時日本で購入した人は非常に限定される筈)だが、友人宅にあるワンオーナー品!(戦前にその友人の家族が購入したもの)を何度も聴かせて貰っている(自分の蓄音器原体験の一つ)ので音の良さは能く耳に残っており、状態が良ければ是非手に入れたい蓄音器の一つである。

【追記】

前述の私の友人が近年自宅を戦前の様式で建て替え、現在、小平文化住宅としてほぼ毎週末に「蓄音器鑑賞会&建物紹介」というイベントを開催している。此処でこの極めて状態の良いVV4-40や喇叭式蓄音器の優秀な音を聴く事が出来る。一度聴けば従来の蓄音器観を覆す事必定(私が初めてこの蓄音器を聴いた時の衝撃を理解できる筈)なので、ご興味のある方は是非とも催事に行かれる事をお勧めしたい。開催日や申し込み等に就きましては友人の奥方である淺井カヨさんのツイッターにてご確認下さい。

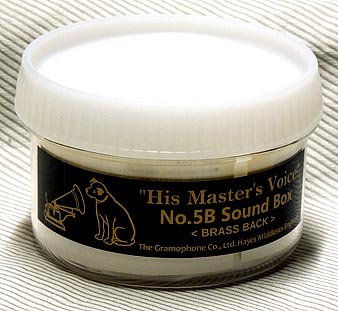

電気録音用蓄音器の最高の名機として有名だが、よく見かけるのは4枚扉(レコードケースに独立して扉がついた)の方である。2枚扉(ホーン開口部とレコードケースを同じ扉で開閉する)の音は非常にタイトでナヨナヨしたところがなくHMV的であった。各部材に最高のものを使い、特にサウンドボックスは後年のダイキャスト製とは異なり真鍮製(基本的に、経年劣化で割れる心配がない)で、ホーンは複雑な音道を持つ二重折り曲げ(リエントラント)エクスポネンシャル式(木製)である。尚、真鍮バックのサウンドボックスは初期クレデンザのオルソフォニックだけではなく英国グラモフォン社のNo.5(A/B)にも若干数存在するようだ。初期型2枚扉クレデンザやコンソレット、コロニー、グラナダなどの天板裏のVictrolaマークは後年のものとは異なり非常にシンプルで美しいデザインである。Victrolaに関して言えば、最初期型の方に出来の良いものが多く、時代が下がるほど質が落ちる傾向にある。尚、最初期の型番はVV8-1。Credenza とはイタリア語(クレデンツァ)で元はラテン語credentia、祭器卓という意味である。

クレデンザとして紹介されているものの多くはこれである。1925年に製造された最も初期の製品はVV8-1(販売店のデモ用と思われる)、初期製品はCREDENZAと銘板に刻印してあるが、その後1926年後半からはVV8-30と刻印されるようになった。日本での定価は950円(電気モーター付は1,150円)ホーンなどの基本的構造は同じだが、ターンテーブルの位置が変更されたものがあるし、特にサウンドボックスが普及品と同じダイキャスト製になった。勿論、それでも決して悪いものではなくその品質は非常に高いものだが、最初期型の真鍮バックに比べると若干落ちるのもまた事実である。無論、初期後期というよりも機体毎の差やサウンドボックス個々の違いが非常に大きいが、全体的な傾向として4枚扉は2枚扉のものに比べて多少柔らかさが加わるように感じる。悪く言うと、若干ベールがかかったような感じだ。どちらを取るかと問われれば躊躇することなく2枚扉の方である。しかし私はクレデンザを今まで何台も聴いてきたが、正直に言えばいいと思った事は2枚扉の一部以外にはほぼない。一般的な評判とは異なって私はクレデンザってそんなに良いのか?といつも疑問に思ってきた。EMG、VV4-40、HMV130や157を聴いた時の感激は残念ながらまだクレデンザからは得られていない。おそらく巷にある殆どのクレデンザは誕生した米国とは気象条件が全く異なるためかなり疲弊しておりオリジナルの状態を保っている機体が極めて少ないという事情に由来するのだろうと思う。米国に於いてさえ1920年代に作られた木工品に当時のままの状態を期待する方が無理というものだろう。特にホーンは2重折り曲げのエクスポネンシャルという非常に複雑な構 や、木という材質故に経年でできた細かい隙間から空気漏れを起こしたりして、音を聴いて首を傾げてしまう機体が多い。卓上型の VV1-90 もそうだが、木で作られたフォールデッドホーンは長年の膨張収縮(特に湿度が高く気温差の激しい日本に於いては顕著である)で接着部に隙間が空いて、その多くが空気漏れを起こしている。レコードをかけてみて腑抜けた音だったり、明らかに低音不足を感じるようならまず空気漏れを疑うべきだろう。迷路のような構造故、修復には困難を極めるようである。しかしそれにしても良い(音の)状態のものが少なすぎる。クレデンザの当たりはずれについては現役商品だった1920年代当時から愛好家に色々と言われていたようである。その点からいえば、英国HMV社の蓄音器の方が環境変数による劣化が少ないから夏は高温多湿、冬は低温低湿の厳しい日本の気候条件には好適だと思う。

米ヴィクター社が電気録音盤再生用に最初に発売した新型蓄音器4機種(米ヴィクターのレコードスリーブより)

左から、クレデンザ(VV8-30)、グラナダ(VV4-4)、コロニー(VV4-5)、コンソレット(VV4-3)

米ヴィクター製(キャムデン)オルソフォニック・サウンドボックス

ダイキャスト製なので経年によるヒビや割れが多いが、本機は特に割れらしいものもなく状態は極めて良好である。

【追記】

こんな事はあまり書きたくないのだが、ネットを見ていたらあるサイトで、オルソフォニック・サウンドボックスについて、「バックカバーに膨らみがある物」をあたかも別バージョンのサウンドボックスのように記述していたが 、完全な誤りである。今日に至るまで数多くのオルソフォニック・サウンドボックスを見てきたが、バックが膨らんでいるのは単に材質の良くないダイキャストの経年劣化が原因で予期せず膨らんでしまった結果(即ち崩壊寸前)であって決して別種のものではない。私が数十年前に入手したJ1-80の日本製サウンドボックスがまさにそれだった。バックカバーは変形の結果皹だらけで痛々しく、フロントのカバーもバックの膨らみの力に耐えきれずに変形しており側面のスクリューの部分にまで皹が幾つも入っていて音もビビリまくりだったし、皹の隙間から空気漏れしているのか低音も乏しいものだった。わざわざそんな手間の掛かる意味のないバリエーションなど作るはずもない。オルソフォニックは米国製であろうが日本製であろうが元々バックはどれもフラット(平坦)なのであって珍説を流布するのは如何なものかと思うと共にどうしてそういう発想になるのかさっぱり理解できない。趣味が昂じた酔狂な蒐集家ならいざ知らず、少なくとも商売をしているのであれば尚更間違いは正すべきであるのに、他にも特に検証もせずに単なる妄想や憶測のみで記述してある箇所が多くて非常に問題があるサイトなのだ。実際に嘘を吐いてまで商売している輩を知っているのでそっちの可能性さえつい考えてしまう。そもそも美学というものがないのだろうがもしもそれが自分だったらサイトを見て下さる方々には申し訳なくてそんな不正確ことは書けないし、その記事を引用したりリンクを張ってくれるサイトに対しても申し訳ないと思う。このような事例を見てもわかるとおり蓄音器は未だに魑魅魍魎の世界なので、大きなお世話かも知れないが自分としてはそういったものを排除したいとなるべく多くの正確と思われる資料や自分の確かな経験に基づいてこのサイトを書いているのだが、この願いが成就されるのかどうか甚だ心許ないということを茲に正直に告白しておくのみならず、当サイトに就いても決して盲信されないよう伏して御願い申し上げる次第である。

ポータブルではあるもののポータブルの概念を覆す程音質の優秀な名器中の名器。旧吹き込みのマイカサウンドボックスNo.4がついたModel 101の後継機種だ。更に、Model 101 の前にはModel 100 (価格は£6:10:0 )という機種があり、これはサウンドボックスの音をホーンに通すのではなく、デッカのポータブル機のようにお椀のような反射板にサウンドボックスの音を反射させる構造になっている。但しデッカと違うのは、蓋の裏に反射板がついているのではなく、101や102のホーン開口部に相当する部分が反射板になっており、それが更に上蓋に反射するようになっている。この反射タイプは構 上どうしても低音が出にくくキンキンした音になりがちである。さて、102の話を戻すと、サウンドボックスは当初英グラモフォンが独自に開発した No.16(ボディーとカバーが嵌め殺しのため分解修理不能) が付属していた。No.16 はその構造上の不備から1934年頃に No.5A に戻され、更に英グラモフォンでは、米ヴィクター・オルソフォニックの振動板直系の No.5A の発する「うるさい音」を嫌って最終的に1930年代の終わり頃ダイアフラムのデザインを変更した No.5B に改修変更した。その意味に於いて No.5B はHMVのアコースティック再生の最終結論といっていいと思う。102にはサウンドボックスはNo.5Bが付いたものが圧倒的に多いがNo.5A付きのものも若干ある。実機を聴いていただければ判るが、ポータブルの中では群を抜いた音質である。その秘密はサウンドボックスもそうだが内蔵のエクスポネンシャルホーンにあると思う。実に緻密な設計のホーンで、ホーンの高さ、幅ともその広がり方を見ているだけでも感動してしまうし、オートストップ機構が実に素晴らしい。英国コロンビアのポータブル蓄音器も非常に優れているけれどもそれを上回る魅力を102には感じる。これは言葉では言い尽くせないので是非実機を聴いて欲しいとしか言いようがない。

HMVのポータブル102の生産は78rpm盤の終焉期近くの1958年まで続けられたが、グラモフォン社とコロンビア社の合併によってコロンビア式のポータブルタイプもHMVブランドで多く生産されている。後年のタイプはHMVマークが付いているとはいえ、コロンビア式の蓄音器そのものと言ってしまってよいものもある。サウンドボックスもコロンビアNo.15の同等品にHis Master's Voiceの犬のマークが付いているだけで実質的にはコロンビアの蓄音器である。勿論、これらのサウンドボックスのスロート径はコロンビアの規格であり英グラモフォンのものとは互換性がないことに留意されたい。

小型卓上(HMV流に呼べばテーブル・グランド)型の名機。ホーンは金属製のストレートでエクスポネンシャルタイプ。サウンドボックスはNo.5Aでターンテーブル(プラッター)は10インチ。単発条。当時の価格はマホガニーモデルが£8:10:0、オークモデルが£7:10:0。Model 130に比べると本体の大きさはもとよりホーン開口部も小さい(ホーンの長さも短い)。上蓋は家の屋根のような感じで曲線を描いており(テンプルトップ、或いは宮型)、旧(喇叭)吹き込み時代の卓上型蓄音器を思わせるものだ。蓋裏にCLOSE LID WHILST PLAYING(演奏中は蓋を閉めてください)とプリントされていて、WhilstとWhileの表記に英米の違いが現れている(米及び日VictorはWhile)。また、HMVの蓄音器にはVictorのように型番を示す派手な金属製のプレート(銘板)はついていない。捨て針を入れる缶ケースを引き抜くと底に樹脂製のプレートがあり、モデル名とシリアルナンバーがプリントしてある。またはプラッター下のモータボード上に金属製の銘板が取り付けてあるものもある。普段は見えない場所にこっそりと隠してありこの辺にも英国らしさを感じる。但し、初期型の古い機体にはモーターボード上の目に見える場所に直接機番名がプリント(デカール)されている。小さい筐体でホーン長も短いが不思議な事に音は堂々としたもので不満は全く感じない。上位機種の Model 130 同様低音が能く出るのは試作を繰り返した設計の妙なのだろう。HMVの蓄音器はホーンの材質が金属なので、米ヴィクターのどちらかといえば柔らかい音に比べて明瞭で芯のあるカッチリとした音が出る。金属ホーンは、私にとっては明快なHiFi音に聴こえて好ましい印象だ。木材だとどうしても経年による狂いが出てしまうが金属製にはそれがないのも美点である。サウンドボックスの基本構造はウエスタン・エレクトリックの開発なので米ヴィクターと同じだ。英グラモフォン社のサウンドボックスにはNo.5A、5B以前に米ヴィクターのオルソフォニックと全く同じ構 のNo.5というものがあった。このNo.5は英グラモフォン社では不満足な性能と判断され、振動板だけ同じものを使い、軸受けにNo.4と同様の構造を用いたNo.5Aに改良された。しかしこのNo.5Aも余計な音を出すという事でNo.16を経て最終的に振動膜を変更したNo.5Bに改修された。英国ならではの合理的な設計のサウンドボックスは米ヴィクターのものと比べてビリツキなどの故障が少ないように思う。ダイキャストバックの経年劣化による割れもヴィクターのものに比べて少ないように感ずる。再生する音楽のジャンルによって、例えばクラシックには繊細な感じのNo.5A、ポピュラーには明るく活き活きとしたNo.5Bなどと、ステレオ時代のカートリッジ交換のように使い分ければ、蓄音器で様々な楽曲を演奏する楽しみも増すだろう。尚、HMV(英グラモフォン)と米ヴィクターはアームスロート(ネック)の径が同じなのでそれぞれのサウンドボックスを自在に取り替えて音や表現の違いを楽しむ事が出来る。更に後の時代のHMVのサウンドボックス No.21はコロンビアのNo.15と同等品である。これは勿論コロンビアのアーム取り付け径にスロートの寸法を合わせてあるので、No.5AやNo.5B用の英グラモフォン(米ヴィクター)系の蓄音器には取り付けることが出来ない。

Model 104 より一回り大きな卓上(テーブル・グランド)型の名機中の名機で米ヴィクターの VV1-90 と大体同じ大きさだ。ホーンはエクスポネンシャルストレートで金属製。前述の Model 104 に比べてホーンも長く、実に堂々とした美音を奏でる。主要部品は上位機種の Model 157 や Model 163 などと同じものが使われている。サウンドボックスはNo.5Aでターンテーブル(プラッター)は12インチ。発条は上級機と同じ2丁(32型モーター)なのでトルク(回転力)が強く、草臥(くたび)れた日本盤(単発条では途中で止まってしまうこともある)でも強力にドライブすることができる。オートストップ機構は No.3 でエキセントリック・グルーブ(偏心したリードアウト溝)専用である。当時の価格は、マホガニーモデルが£12:0:0でオークモデルは£10:10:0。これは嘗て、今は亡き蓄音器収集家のO氏宅にお邪魔してほぼ完全に整備された機体を聴いた事があるが、兎に角「素晴らしい」の一言に尽きる。当時既に日本ビクター製の VV1-90 を所有していたが、それと比較してもこんな小さな(卓上型)筐体からどうしてこんなに豊かな音が出るのだろうと驚いたものだった(正直に言うと、自分の持っていた1-90を本気で棄てたくなった(笑))。この時の衝撃は今でも忘れられず、鮮明に脳裏に焼き付いている。そんなこともあって、私は音もデザインもVV1-90より Model 130 の方が好みである。Model 130は VV1-90 のような2分割ホーンではないが音量、音域、解像度など全く申し分のない非常に優秀な蓄音器である。何故、英グラモフォン社はテーブル・グランド型に VV1-90 のような2分割折り曲げホーンを採用しなかったのだろうか。英コロンビアの卓上型蓄音器に金属製2分割ホーンが採用されているように、当然、HMV でも VV1-90 タイプの分割ホーンも試作検討した筈である。おそらくは、分割方式に比べてホーン長そのものは短くなるが、その分ホーン内での反射等が少なく音の抜けが良くなることや、オルソフォニック(No.5)を改良した No.5A サウンドボックスとの相性などを総合的に判断(英国人の好みも加味)し結局ストレートホーンが採用されたのではないかと、本機の美音を聴いて勝手に想像している(極めて個人的な見解ではあるが、 Model 130 のストレートホーンは日本コロムビア116などの2分割ホーンよりも音が良い)。しかしながら、ただ単にウェスタン・エレクトリック社が開発したエクスポネンシャルの理論にのみ則って設計さえすれば最上のホーンができると思ったら大間違いで、実際にクレデンザが100回もの試作を繰り返して漸く商品化されたように、 英 HMV の Model 130 (勿論130以外の機種も)もまた多くの試行錯誤や試聴を繰り返し行って漸く商品化されたもので、一朝一夕に極簡単に作り出されたものでは決してないのだろう。特に低音感の充実ぶりからして理論以上に試作の経験から得られた相当巧みな設計をしていると思わざるを得ない。また、VV1-90 系の木製ホーンは隙間が空いたり底板が割れている物が多くて閉口するが、 HMV の金属ホーンにはそういったトラブルが殆どないのでその点でも安心して使える。無論、HMV 機でもトーンアームとホーンの接合部分で空気漏れする可能性はあるが、ホーンが腐食などで破損していない限り、この接合部分さえしっかり処理しておけば殆どノープロブレムであるのは心強い。本機 Model 130 はデザインもシンプルで良いし、ホーン開口部の前面ネットの裏に金属の網(補強)があるのでヴィクターのもの(布1枚)に比べてネットの布が破れにくく、オリジナルの状態を保っているものが多い。

さて、幸運なことに最近状態の良好な Model 130 を非常に安価で入手することが出来た。ライトオークモデルなのでマホガニーの落ち着いた風合いではないけれど、明るい色調で木目が少し派手なところはヴァイオリンの裏板の所謂「虎杢」を思わせ、実に美しく魅力的だ。外観が非常に綺麗なことにくわえて回転数もきちんと78回転に整備されており実に満足すべき機体である。上述の通り、若い頃によく整備された Model 130 を聴いた印象を元に改めて聴いてみると、小さなホーン開口部、しかも2分割ではないストレートホーンであるにも拘わらず、低音がよく出るのには本当に感心してしまう(フルレンジドライバーとしてのサウンドボックスやホーンの開口径や長さから考えても本物の低音が出ている筈もないのだが、聴覚上の低音感に於いては実に 晴らしいものがある)。嘗て聴いた時に感激したのは、やはり上級機にも負けない極めてバランスの良いこの低音の量感なのだと改めて感じた次第で、まさに昔の恋人に再会して再び恋の炎が燃え上がってしまったかのような気分である。(笑) 英 HMV に比べると、同じ金属ホーンであるにも拘わらず日本コロムビアの蓄音器は低音の量感が遙かに少ない傾向があるので、本当にバランスいい音を聴こうと思ったらやはり HMV 一択となるように感ずる。金属製の狂いの殆どないエクスポネンシャルホーン故だとは思うが、この美音は実に見事といか言いようがない。アメリカ・ヴィクター製のキャムデン・ボックスに交換して聴いてみても低音の量感は殆ど変わらないし、面白いことに、オリジナルの HMV 5A は高域の伸びの良さや解像度が際立っていて HiFi と感じさせる出音であるのに対して、米ヴィクターのキャムデンボックスの方は押し出し感というかエネルギッシュな感じが良く出てきてこちらも非常によい印象である。勿論、キャムデンボックスの解像度が HMV に劣らず良いことは言うまでもない。更に HMV の No.5B を取り付けると、No.5A やキャムデン製オルソフォニックとはまた違う音が聴こえてくる。No.5A 程の繊細さはないにしても、音量が大きく生気溢れる活き活きとした明るい音はなかなかキュートで独特の魅力があり甲乙つけがたい。これらの音の傾向は、現代のアメリカ製スピーカーと英国製のスピーカーとの対比にも似ているように感じる。遙か昔の蓄音器時代から、島国の繊細さか大陸の大らかさか、同じ英語圏でもそれぞれの性格がよく現れていると思った。英グラモフォン、米ヴィクターのどちらもそれぞれ美点があって甲乙つけ難いが、敢えて(本当に「敢えて」)自分の好みを言えば、HMV(英グラモフォン)の繊細さの方が好きだ。英国と同じく島国の日本人故だろうか。(笑) いずれにしても、Model 130 が卓上型蓄音器の名機であることに変わりはなく、改めて Model 130 に惚れ直した次第である。尚、Model 130 には派生モデルが複数ある。それは、持ち運びができるように作られたトランスポータブル Model 113、オートストップ機構が万能型(エキセントリック・グルーブ以外でも動作する方式)になり外観デザインも現代風に変更された Model 150、レコード収納棚と脚をつけてスタンド型にした Model 145 である。何れも基本的な構造やホーンの大きさは Model 130 と同じものである。誤解を恐れずに言えば、高価なフロア型を導入するつもりがないなら、聴感上の話になってしまうが、高音から低音まで実にバランスよく再生する Model 130 で充分ではなかろうかと思う。

The Gramophone Company. Limited. HMV Model 130 Oak

蓋裏にプリントされたHMVのロゴ

商標としての使用は米ヴィクターよりも遅いが、流石はオリジナル絵画を所有している英 HMV ならではの多色刷りマークが美しい。

「演奏中は蓋を閉めて下さい」の表示 米ヴィクターの"WHILE"とは違って英国流"WHILST"表記

HMV Model 130 に Victor Orthophonic (Camden) Sound Box を取り付けて演奏中

上記画像をご覧頂いた方は、トーンアームを支える台座(黒色の部分)は非常にしっかりしていて経年劣化による破損の心配は非常に少ないであろう事は充分ご理解頂けると思う。

米ヴィクターの製品は台座とトーンアームを支えるブラケットにダイキャストを用いたため破損したものが多く、この一点を取ってみても、英HMVの蓄音器は耐久性にも充分配慮していたことがわかる。

HMV No.5A(通常のダイキャストバック)

No.5B 程音量はないが、高域の伸びがよくスッキリとしたHi-Fi的な鳴り方をする。表面にヒビが見えるが今の所極浅く表面のみなので、これ以上進行しないよう祈るばかりだ。ダイキャストは手間のかかる真鍮の削り出しなどとは違って大量生産に向いていたから、電気吹き込みになって蓄音器の需要が増大するとそれに応えるため次々にダイキャスト製になっていった(No.9、及び No.15 等のコロンビア製品を除く)。当時の英グラモフォン社や米ヴィクター社もまさか80年以上も自社製品が現役で使われるなどとは想像もしていなかった筈だから、材質や製法について文句を言ってみたところで仕方がない。寧ろ当時の製品が21世紀の今日まで実用に耐える状態で生き延びたということに感謝するべきだろう。

HMV No.5B Brass Back (型名表記無しの真鍮バック)、右下は市販品を利用したサウンドボックスキーパー(シールは自作)

通常のものは本体裏側(バック)がダイキャストで出来ているが、塗装が剥げた部分の黄銅色から判るように真鍮製で、表面には黒い塗料が塗られている(因みにダイキャスト・バックの地の色は少し青みがかったグレーである)。バックの表面に見えるヒビや割れは塗料のものであって、素材の真鍮自体には経年によるヒビや割れの憂いがない。アーム接続部のゴムの劣化が多少気になるが、ゴムの交換は比較的容易だから気にしていない。この真鍮製 5B は偶々入手することが出来たまさに一期一会の逸品だと思っている。本機は全体的に音圧が高く、5Aに比べると繊細さに僅かに 欠けるものの非常に元気な音が出るのはバックが真鍮製ということも影響しているのかも知れない。尚、真鍮材に文字を彫り込むのに手間がかかったのだろうか、"HIS MASTER'S VOICE"の書体が No.5A のものとは若干異なり、型名表記と HAYES, MIDDLESEX, ENGLAND という HMV ファンにはお馴染みの文字がない。

【2014, 02, 02 追記】 つい最近海外オークションサイトeBayで真鍮バックの5Bが英国から出品されているのを見た。バックには黒い塗装がなく(剥がれたか?)真鍮の地そのものが剥き出しになっており、更にダイアフラムを覆うカバーも画像の色合いから判断して真鍮製のものであった。刻印された書体は全く同じものであったため、本機も英国グラモフォン社製の本物であると確信した次第である。何れにしても、割れる心配のない希少なサウンドボックスを入手できたことは幸運だった。

米ヴィクター・キャムデンボックスと英HMV No.5A

同じデザインの振動板を使ってはいるが、キャムデン製はエネルギッシュでグングンと迫ってくるような鳴り方、対する5Aはスッキリとした上品な鳴り方をする。

HMV No.5A、5Bともイコライザーの部分にまでしっかり黒く塗装してあるのは英国人の律儀さ故か。

上位機種にも採用されている No.3 オートストッパー

所謂中心をずらしたリードアウト溝(エキセントリック・グルーヴ)専用で、他社や同社後期の同心円状のリードアウトでは動作しないが故障ではない。

Model 130 の派生モデル(派生モデルについては Model 130 の項目をご参照下さい)で、Model 130に足とレコード収納ケースをつけて小型スタンドタイプ(ビジョー <bijou 小さく優美な>・グランドと呼ばれる)にしたもの。音はModel 130に準ずる。折角スタンド型にしたのだからホーン開口部をもう少し大きく(米ヴィクターのVV4-3と同じくらいに)すればよかったのにと思うけれど、逆に考えれば中途半端に開口部を大きくする必要がないくらいModel 130の完成度が高かったのである。勿論これも疑いもなく名機であることに変わりはないし、本機のメリットは足がついたスタンド型なのでホーン開口部の床面からの高さが予め充分に確保されており扱いやすいことだと思う。レコード収納部の空間も本体の鳴り方に寄与しているかも知れない。

小型スタンド(コンソール)タイプ。HMV流に呼べば「アップライト・グランド」。小型とはいえヴィクターVV4-3と比べるとホーンの開口部も本体の大きさも大きい。金属製の2分割エクスポネンシャル折り曲げホーンを内蔵している。上位機種の Model 163 のようにクレデンザ型の二重の折り曲げ式ではないので、複雑でない分ストレートホーンの良さも残っており、音は本体の大きさからすれば非常に堂々としている上に爽やかさのようなものがあって私としてはHMVというか全蓄音器の中で最も好きな音だ。カッチリしてバランスのとれた実に 晴らしい音である。いつかは是非手に入れたいと思っている。どうも自分はストレート或いはストレートに近いホーンの方が好みのようである。尚、HMVの蓄音器は電気録音用新型の型番から1を引くと(157であれば156)、旧吹き込み(アコースティック録音)用のマイカのサウンドボックスのついた同程度の機体の大きさの蓄音器の型番になる。

1932年以降に製造された新型機(スタンド型)であり、縦長の157や163とはデザインが全く異なり、横長でしかもホーン開口部に木の扉がない。HMVというよりはヴィクトローラ的なデザインである。レコードケース(収納部)はターンテーブル(モーターボード)の横に縦置きに収納するようになっている。私の見たものには No.5B が付いていた。売物だったので、グリルを外してホーンの内部構造を見た事はないが、海外サイトの記述によれば157と同等の2分割ホーンが内蔵され、サウンドボックスは英グラモフォン独自開発の No.16(ボディーとカバーが嵌め殺しのため分解修理不能) が付属していた。本機を実際に試聴した限りにおいては、陽性で極めて明るい音だったと記憶している。知人の業者は当時結構レアものも扱っていて本機もその中の一つではあるが、若い頃に本機のような珍品を見せて(聴かせて)貰えたのは実に幸運であったと思う。しかしながらそれ以降、本機を目にした事はない。尚、同じホーンを用いた最後期の類似機種に Model 153 がある。

Model 157より更に一回り大きなスタンド(コンソール)型蓄音器。米国ヴィクターのクレデンザと同じ構造の二重折り曲げ(リエントラント)エクスポネンシャル式ホーンを内蔵している。然も下位機種と同様ホーンは金属製なので木製ホーンのように経年による狂いや空気漏れは基本的に殆どないから製作された当時の音を存分に楽しむことが出来る。ホーン開口部が大きく音に重厚感があって素晴らしいのだが自分としてはちょっと大きくて(価格もグンと跳ね上がり)所有するには現実味がない。もし収納場所が確保出来るのであればこれも是非入手したい機体だ。

英国グラモフォン社(HMV)の蓄音器にはテーブルグランドからスタンド、ホール型までそれぞれオーク材とマホガニー材の2種類の機体が存在するが(マホガニーの方が値段が高い)、 特にModel 193 以上の最高級機種にはModel番号もそれぞれ独立してつけられている。Model 193は本体がオーク材で金属部分は銀鍍金、Model 194は本体がマホガニー材で金属部分は金鍍金、Model 202は本体がオーク材で金属部分は銀鍍金、Model 203は本体がマホガニー材で金属部分は金鍍金である。マホガニー材で作られた方が高級品で値段も高かった。尚、卓上型を除く全ての機種に共通しているのは、オーク材の機体は擬古調デザイン、マホガニー材の機体はモダン調デザインで、更にホーン開口部のグリルデザインは、オークが垂直的なデザインでマホガニーがクロスタイプであるということである。

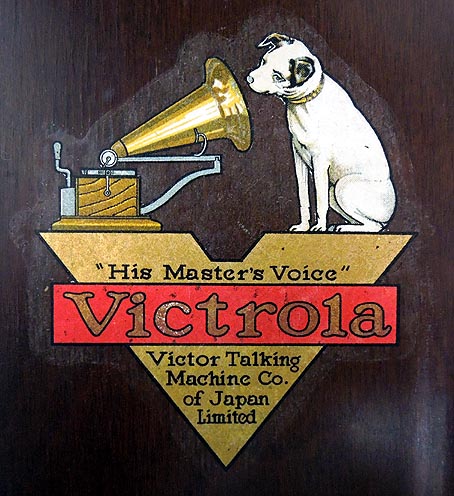

世界的に有名なこのマークは、英国の風景画家フランシス・ジェームス・バロードが、亡くなった実兄マーク・ヘンリー・バロードの飼い犬であるジャック・ラッセル・テリア種のニッパー(よく噛むのでこの名前になった。工具のニッパーと同じ語源である。やんちゃな犬だったようだ)が蝋管蓄音器の前で首を傾げながら「主人の声」に聴き入る様子を絵にしたものである。バロードは他の蓄音器・レコード会社にこの絵を売り込んだものの相手にされず、英グラモフォン社に売り込んだところ、蝋管蓄音器(フォノグラフ)を平円盤蓄音器(グラモフォン社の当時の最新型)に書き換えるなら買おうということになり、バロードはオリジナルの蝋管蓄音器の絵の上に絵の具を盛りつけ平円盤蓄音器に修正した。しかし、実際にニッパーが蝋管に記録された亡き飼い主の声に聴き入ったかどうかは定かではない(バロードも最後まで事実かどうかには言及しなかったようだ)し、それ以上に、蝋管が平円盤蓄音器に書き換えられたことによって、この「物語」の辻褄が合わなくなってしまったのは事実である。アナログステレオLPにまで繋がる平円盤レコードの発明者であるエミール・ベルリナーはこの犬の絵を大層気に入っていたが、経営不振に陥ったベルリナーの会社を継承したエルドリッジ・ジョンソンの米国ヴィクター社の商標として大々的に使われることになる。本国の英グラモフォン社では天使が羽根ペンで音溝を書いているエンジェルマークが既に使われていたため、犬のマークの使用開始は米ヴィクターより遅い。ただ、米ヴィクター社の簡略化された線画とは異なり、原画を彷彿とさせるカラーの商標が使用された。また、現在日本に於いても営業しているメディアショップのHMVは元々英国グラモフォン社の小売り部門が独立したものであるが、犬のマークの商標権は日本に於いてはJVC(日本ビクター)が保持しているため、日本国内のHMVのロゴは犬のいないラッパ型蓄音器のみの表記となっている(同様に、第一次大戦後ドイツ資本がグラモフォン・ドイツ支社を買い取った後にドイツ・グラモフォンが外国向けに発売されたレコードのレーベルにも商標権の問題から犬が描かれずラッパ蓄音器だけが描かれたレーベルがあった。おそらく、この商標権の煩わしさからドイツ・グラモフォンは輸出用に別途ポリドール・レーベルを立ち上げたと思われる)。またLP時代、日本に輸入される英グラモフォン系列(フランスのパテ・マルコニやドイツのエレクトローラなど)のレコードレーベルには犬のマークが削られていたり犬のマークの部分にオデオンマークのシールが貼られていたが、後に犬のマークはそのままで、日本ビクターが承認している旨を示す小さなシールが貼られるようになった。

商標使用承認シール(これは輸入されたアメリカ RCA の CD に貼付されていたもの)

グラモフォン社とコロンビア社が合併して誕生した英EMIについて

1929年に起きた世界大恐慌の影響で、1931年に英国グラモフォン社と英国コロンビア社が合併してEMI社(Electric and Musical Industries Ltd)となった。グラモフォン社或いはコロンビア社のどちらが優位ということではなく文字通りの合併である。それ故、各レーベルは一本化されることなく、かなり後のLP時代までそれぞれ独立した形で発売されていた。つまり、もともとグラモフォン社(犬のマーク)系列の音源はグラモフォンレーベルで、コロンビア社(マジックノーツマーク)系列の音源はコロンビアレーベルでかなり後の時代まで発売されていたのである。EMI社の中にグラモフォン部とコロンビア部が残され独自に活動していたのだ(但し例外もあって、名指揮者ブルーノ・ワルターの録音はコロンビア系列だったがイギリス本国では犬のマークのHMVレーベルでも発売されていた。日本での発売元の日本コロムビアには英国EMIから金属原盤が送られてきていたが、その収納スリーブにはHMVレーベルが貼られていたのを見たことがある。現在に於けるレーベル所有権の問題で、これらの貴重な原盤が全く活用されていない状況は非常に残念である)。由緒あるエンジェルレーベルは日本や米国などビクター社やコロムビア社がその国での商標の使用権を持っている地域で使用された。米国及び日本のビクター社は英国グラモフォン社と、そして米国及び日本のコロムビア社は英国コロンビアと嘗て姉妹会社であったためお互いに原盤を供給しあった(例えば、日米ビクター盤でヨーロッパ録音と表記されているものは英国グラモフォンの原盤である)が、その後企業の買収や資本(親会社)の変化などにより日本、米国、英国の連携した関係はなくなってしまった。また、英国グラモフォン社のドイツ支社であったドイツ・グラモフォン社は第一次世界大戦でドイツ資本になり英国グラモフォンとは関係がなくなってしまったが、犬のマークの使用権はドイツ側が保持していたため英国グラモフォンがドイツで発売するレコードには犬のマークが使えなくなってしまい、別途エレクトローラ(唐草模様)というレーベルを使うことになった。しかし、第二次世界大戦でドイツに勝利した英国は長年の懸案だった犬のマークの使用権をドイツから没収したために、それまでドイツポリドール盤に使用されていた犬のマークは戦後使用できなくなり、逆にEMIのドイツ・エレクトローラ盤には犬のマークが使用されるようになったのである。

▼ グラモフォン、ヴィクター系 各国商標表記例

|

国名 |

商標表記 |

レコード盤上の表記例 |

|

イギリス、インド、オーストラリア、日・米・カナダ・アルゼンチン・ヴィクター |

His Master's Voice |

GRAMOPHONE RECORD / (RCA) Victor |

|

フランス |

La Voix de son Maître |

DISQUE "GRAMOPHONE" |

|

ドイツ |

Die Stimme seines Herrn |

SCHALLPLATTE "GRAMMOPHON" |

|

イタリア |

La Voce del Padrone |

DISCO "GRAMMOFONO" |

|

スペイン |

La Voz de su Amo |

DISCO "GRAMÓFONO" |

|

ポルトガル |

A Voz do seu Dono |

|

|

チリ |

La Voz del Amo |

RCA VICTOR CHILENA INC. SANTIAGO |

|

ポーランド |

Głos Swego Pana |

|

|

トルコ |

Sahibinin Sesi |

|

|

スウェーデン |

Husbondens Röst |

|

私が嘗て持っていたものは戦後に作られたものでほぼ新品状態だった。音は非常に大きく明瞭なのだが繊細さに欠け低音も不足していた。明るくあっけらかんとしてはいるが、正直に言うとあまり品がないのである。勿論、ポータブルタイプに上品さ、繊細さや重低音を期待してはいけないのはお約束ではあるのだが。まあ、全体的に見れば、ポータブルでも音質的にそれ程悪い訳ではなく自動停止機能も万能型に改良されて使い勝手の良い機械だとは思うが、サウンドボックス(日本製のNo.15)が非常に重く、これでかけるとレコードが一発で白くなり、ビクトロラのオルソフォニックサウンドボックスに比べてレコードに与えるダメージの大きさは一目瞭然であった。日本コロムビア(戦前は日本蓄音器商会)製のポータブルタイプは市場に最も多く残っているものの一つで、ネットオークションなどでも多数見かけるのだが、その状態は千差万別で新品同様のものから殆ど原形をとどめていないジャンクまで幅広い。しかし、新品同様のものは殆ど存在せずジャンク品の方が圧倒的に多いというのが現状である。その理由としては、日本の気候故にボディーや内部金属が湿気の所為で損傷していたり、日本製品の原材料の品質が元々あまり良くないのでサウンドボックス、特にNo.15の朱色の防振ゴムが劣化してダメになっている(溶解している)ものやダイアフラム(振動板)の金属 材が腐食して穴が開いていたり、No.29等の軽量サウンドボックスではダイキャストボディーがボロボロになっているものが非常に多いからである。而も材料の悪さに加えて設計上のコスト削減(ホーンの簡略化<最終的な音の出口までホーンが繋がっておらず途中で切れていて、本体の木箱をホーンの一部と看做して製造されている>、はっきり言ってしまえば手抜き)がかなりあるので、緻密に造り込まれた英 HMV のポータブル機 Model 102 等に比べれば言うまでもない事だが必然的に音質はかなり落ちる。その意味で英 HMV のポータブル機 Model 102 は全く手抜きがなく、102の項でも書いたがエクスポネンシャルホーンの丁寧な りを見ているだけで感動してしまうのだ。以上のことから、日本(コロムビア)製のポータブルを78rpm盤の再生装置として積極的に選ぶ必然性は余りないのではなかろうかと思う(音質の観点からいえば日本ポリドールの方が遙かに良い)。日本コロムビア製のポータブルは、ほぼミントコンディションの機体やホーンの作りが丁寧な初期型以外に価値があるとは自分にはあまり思えない。音質の面からは最低でも卓上型を強くお薦めするし、ポータブルがどうしても欲しい場合は、高価であっても HMV のModel 102 か、どうしてもコロムビアブランドが欲しいということであれば英国製及び米国製(非常に少数)ということになるだろう。尚、型番のプリフィックス"G"は戦後の製品(1945~)である。

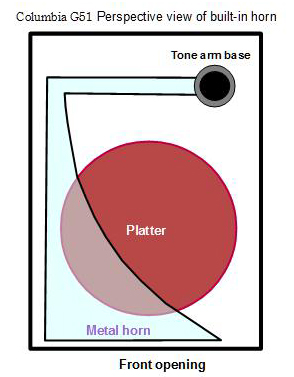

戦後に生産された小型ポータブル蓄音器である。通常のポータブルより小型なので重量が軽く非常に持ち運びしやすい。ターンテーブル(プラッター)は直径約 20.5cm と小さいが12インチ盤もちゃんとかけられる。ホーン開口部はパラゴン蓄音器のように本体前面にある(一般的なポータブルのように奥の方にホーン開口部があって蓋に反射させる方式ではない)。布製ネット+金属製の保護ネットが取り付けられており布が破れないよう頑丈に出来ている。内蔵ホーンは亜鉛製で短く小口径である。オリジナルのサウンドボックスはダイキャストの材質が非常に悪く、特にトンボの軸受け部分が崩壊寸前で全く使いものにならないので互換性のある状態の良い No.29 サウンドボックスで試聴した。尚、本機のように戦後の小型ポータブルのアーム径は以前のものとは異なるので、No.9、No.15 などの往年の名サウンドボックスは残念乍ら取り付ける事が出来ない。音質は小さい本体にも拘わらず低音が能く出て堂々としているし、音量についても特に不満を感じる事はない。通常のポータブルのように音を蓋に反射させないせいか、ポータブル臭さのない素直な音だと思う。モーターも本体同様小型だがトルク不足を感じる事もなく回転も安定している。自分としては上述のG-209よりも好みである。

G-51内蔵ホーン略図

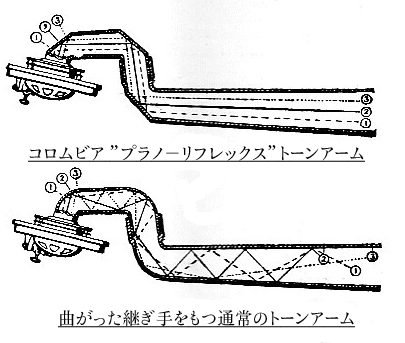

本体前面にある木製の2枚のルーバーが特徴的な高級品。右にある丸いつまみでルーバーを廻転させて開口部の角度を調節する。閉じると蓋になるため布製ネットのように破れたりしないのが利点。アームの接合部分が平らに加工されたコロンビア社の特許プラノ・リフレックス式で、ホーンは金属製のエクスポネンシャル2分割折り曲げ式。プラノ・リフレックス式には音道の途中に平らな壁をいくつか作る事によってサウンドボックスから出る音を反射させて高能率を得ようとする意図があった。しかし、ホーンが長い割に開口部へ向かっての広がりが余りないため、音が前に出てこず明瞭度に

けた。サウンドボックス(No.9)の所為もあるかも知れない。記事取り消しの理由は下記No.116をご参照下さい。

↑ 英コロンビア社の広告(1929年)に掲載されたプラノ・リフレックス(Plano-Reflex)式トーンアームの模式図

日本コロムビア1932年発行の新譜月報に掲載されたNo.116の広告 (蓄音器の左側に写っている女性は声楽家の宮川美子嬢)

コロムビア・グラホノラ No.116 ¥80.00

欧米最新型に日本趣味を加味した壮麗無比

の意匠、真に現代人の感覚にピタリと

来る音と値段、冬の夜長に絶好の友

1931(昭和6)年発売、スウェーデン製鋼*スプリング使用の2丁発条モーター内蔵、80円(*スウェーデン鋼のことである。「北部の都市キルナは鉄鉱石の産地として有名であり、これを背景とした鉄鋼業が盛んである。生産される鋼材はスウェーデン鋼と呼ばれ、国際的にも日本の安来鋼と並んで硬く上質の鋼材として評価が高い(ウィキペディアより引用)」)。つい最近、非常に状態のよい機体を入手することができた。これも前述のNo.115同様の高級品である。ポータブルタイプとは異なり、コロムビアの卓上型蓄音器、特に金属製の2分割折り曲げホーンを採用したものは意外に出物が少なくなかなか入手が難しい。というか、コロムビアの卓上型は木製ストレートホーンを内蔵した普及型の機体でさえ、ビクターのものに比べると玉数が少ない。この傾向は私が熱心に蒐集していた20数年前と何ら変わらないと思う。2丁ゼンマイなどの駆動メカニズム、プラノ・リフレックス式トーンアームや2分割金属製ホーンの構 はNo.115と同じ(英国設計)だが、筐体が大きく、しかも天板が箱形ではなく1枚板になっていて、その分ターンテーブルボードが深い位置にあるため、丁度スタンド型蓄音器を彷彿とさせなかなか趣がある。卓上型なのに、高級スタンド型蓄音器を扱っているようなリッチ(笑)な気分にさせてくれるところがとてもよい。さて、No.116の音質に関しては、実は嘗てのNo.115の印象があったのであまり期待していなかったのだが、よく聴き込んだ手持ちのレコード盤を実際に鳴らしてみたところ、全くビリつきのない優秀なサウンドボックスNo.9と相俟って、低音は多少弱いもののその豊かな音量と解像感のある明瞭な音質は本当に 晴らしく、すっかりNo.116の虜になってしまったのであった。お陰でコロムビアの2分割金属ホーンに対する見方が全く変わった(No.115記事取り消しの理由)。おそらく以前聴いたNo.115は整備不良か何かで本来の実力を充分に発揮できていなかったのだろう。コロムビアの金属製2分割ホーンは、ビクターのVV1-90やJ1-81、91、92などに内蔵された木製2分割ホーン、HMVの卓上型に内蔵された精密な金属製ストレートホーンと並び、やはり他とは一線を画している。尚、英国コロンビア製の卓上型 Model No.102、スタンド型 Model No.124a、フロア型 Model No.153aなどにもこの116と同じサイズの2分割金属ホーンが採用されている。これはHMVの130と145の関係に似ている。また、ビクターのオルソフォニックサウンドボックスはダイキャストであるため(初期のクレデンザなどに付いていた真鍮製を除く)、経年劣化のひび割れが常に頭痛の種であり、実際に自分が購入したことのある機体に付属していたサウンドボックスは変形してひび割れを生じていた(ビリつきも盛大だった)。しかし、ダイキャストではないコロムビアのサウンドボックスには変形や割れの心配が全くなく(勿論取り扱いには細心の注意をしなければならない、また後年の小型廉価モデルに付属の(特にNo.29以降の)サウンドボックスは材質が非常に悪く本体が崩壊寸前のものやアームに嵌合する部分のゴムが溶解しているものが多い)安心して演奏できるのが美点だと思う。更に、トーンアームにはプラノ・リフレックス方式が採用されており、この方式は1929年が初出であるから、本機もNo.115(プラノ・リフレックス式トーンアーム付)も1929年以降の製品ということになる。花柄をあしらったサランネットはNo.109にも採用されているが、いかにもコロムビアらしいデザインである。前出のコロムビア50年史より引用してみよう。

~ 一方、コロムビア蓄音器は、初め部分品を輸入し、キャビネットの製作組み立てのみの作業であったが、間もなく全部これを国産化せしめた。 昭和3年から5年にかけて発売されたコロムビア蓄音器の型種は 110号 有蓋網戸 60円 113号 携帯用 80円、114号 有蓋シャッタードアー 80円 115号 同上 80円 122号 124号 133号 有蓋グランド型両面扉網戸 260円 164号 75円 これらの型式はいずれもその後昭和5年6月25日に、自由式自動停止器を装備して”A型”の名称を付けて販売することになった。このオートマチック・ストップの発明はレコード界の驚異であった。~

コロムビアのオートストップ機構はエキセントリックグルーブでなくとも殆ど全てのリードアウトの音溝で確実に動作するのがよい。ただ、センタースピンドルに装着されたカムとオートストップ検知部品が盤の後半以降ぶつかってカチカチと音をたてるのが少々残念ではある。余談だが、蓄音器を扱った書籍は、ビクターや英グラモフォンの製品は熱心に採り上げてもコロムビアに対しては冷淡なものが多い。ウエスタン・エレクトリックの電気録音システムにいち早く使用許諾契約を結んだのは実はビクターではなくコロンビアである。ビクターの名器クレデンザとほぼ同等のNo.810という蓄音器もしっかり存在するし、コロンビアの蓄音器はもっと積極的に評価されてもいいのではないかと本機を聴いて思った次第である。個人的には、学生時代から現在まで日本コロムビア社には大変お世話になっているということもあって同社への思い入れは人一倍強いということもある。(笑) まあ、人それぞれ感じ方は違うから大きなお世話であろうが、いずれにしても名器と呼ぶに相応しい蓄音器であることに間違いはない。尚、No.116以降は日本独自モデルであり、特に117は同じ型番のものが英国にもあるが、英国のものはNo.115 と同様のテンプルトップ、ルーバー式モデルである。本機の後継機である 117 は本体がシンプル且つモダンなデザインになり、サウンドボックスがNo.15に変更されているが、トーンアームやホーンなどの部品は本機と同じものが使われている(2分割金属製ホーンの採用も No.117 が最後だと思われる)。

上の画像はNo.116のネットを外した様子である。黒く塗装されたエクスポネンシャル2分割金属ホーンが見える。尚、初期型には型式名、シリアルナンバー、特許番号を記した金属製の銘板は付いていない。天板を支える金具も本機のようなヒンジではなく直線タイプのバーがモーターボード横の切欠を経て本体内部に入っている。さて、マニアの中には、ピュアオーディオマニアにありがちな、何でもかんでもとにかくダンプして無共振化すればよいという硬直思考でホーン鳴きを抑えようとして、塗装をわざわざ塗りかえたりブチルゴムなどのダンプ材をベタベタと貼り付けた挙げ句、必要な振動を殺して台無しにしてしまうマニアもいるようだ(特にブチルゴムは劣化が早く進行してしまうので、いざ剥がそうと思っても貼り付けた基材に侵蝕してベタベタと残ってしまって完全に剥がすことが出来ず、結局基材までダメにしてしまう事が多い)。こういった(特に昔の)音響製品は「鳴き」まで計算して製作されているから 人の単純な猿知恵で考え出されるような「改良」は即ち「改悪」に他ならない。このことはアナログ・オーディオの項でも書いている。製造する側は、理論以上にトライアル・アンド・エラーを繰り返して漸く製品化しているということをお忘れなきよう(Victrola VV1-90 の項でも書いているが、米ヴィクターの名機クレデンザは100回もの試作が行われて漸く製品化されたのだから、ド素人の思いつきの猿知恵など推して知るべしだろう)。蓄音器を愛する者として、21世紀の現在までオリジナルの状態で生き延びてきた折角の文化遺産をこのような浅知恵でわざわざ「ゴミ」にしてしまうような「愚挙」だけは絶対に避けてほしいと切に思う。

私が所有している機体には画像のように金属製の銘板がついている(私が現在まで何台か見てきた限りでは、No.116 の金属製銘板付は所有している本機が唯一である)。これは全ての部品が国産になった後のもので、英国製の部品を使用した極初期型や初期型には金属製銘板はついておらず、この部分には英語で特許の但し書きが印字してある(私の所有している機体には英語による特許の但し書きは上蓋裏のマジックノーツ(コロムビア・マーク)のすぐ下に印字してある)。極初期型及び初期型の型番表示はモーターボードにデカール、シリアル番号は底面に貼られた紙に印字してある。デカールによる型番表示は古風な趣があって非常に良いのだが、剥がれて消えてしまっている場合も多い。金属製銘板は無理矢理外さない限りずっと残っているので型番やシリアルの確認には非常に役に立つ。プライバシーの観点から画像ではシリアルナンバーをモザイクで消してあるが、1000番台である。金属銘板の場合、ビクトロラのようにシリアル番号は打刻するのが一般的だが、コロムビアの場合は1枚1枚わざわざ丁寧にエッチングしているようだ。尚、本機の意 をそっくり真似た3流メーカー以下の偽物が存在するのでご注意。

私が保有しているのはNo.9、No.15、No.29の3種類である。振動板のデザインはどれもよく似ていて、ヴィクター・オルソフォニックや HMV No.5A、B のようなイコライザーはついていない。。番号が小さい順に古く、No.9が一番重量があり、次に重いのがNo.15、戦後製のNo.29は非常に軽いのでレコードを傷めにくい。音質はどれもしっかりしたもので、いかにも陽性なコロンビア的サウンドである。

左から、No.29(戦後のポータブル用)、No.15、No.9

No.29 は No.9 の色を丁度反転させたようで面白い。

No.9(日本蓄音器商会製) 過不足のない充実した鳴り方をする。コロムビアのリファレンス的存在。

英国製品を忠実に国産化したものだが非常によくできていて、現在でも性能の劣化を感じさせず安心して使える逸品だ。

日本蓄音器商会(日本コロムビア)は喇叭吹き込み(ニッポノホン)時代から米国コロンビア社(後に英コロンビア社に買収される)との関係が深く、

国産ブランドのイーグル蓄音器等を仔細に見ても本家コロンビア社の設計がよく生かされている。既に喇叭吹き込み時代からの技術的な蓄積があるのだ。

No.15(型番表示無しの英国コロンビア製) No.9に少し華やかさが加わるような感じがする。仕上げは非常によい。

No.15は本体とアーム嵌合部分の間に取り付けられている赤っぽい色の防振ゴムが経年劣化で変質していたり、

振動板が腐食しているものが結構あるので入手時には注意して頂きたい。

No.29(日本コロムビア製)

戦後の安価な小型ポータブル用で非常に軽量なのでレコード盤には優しいサウンドボックスだが意外にしっかりした音を出す。

振動板のデザインは基本的にNo.9からそれ程変わっていない印象を受ける。個人的にはHMVの No.16 と同じような位置あるように思う。

但し、戦後の小型機向けのサウンドボックスは一部をダイキャストで作ってあるため、保存状態が悪いと皹だらけで原型を保っていない程変形していたり、更にスロート部分のゴムが劣化して(溶けて)いるものも多い。これら小型ポータブル機はトーンアームにサウンドボックスを嵌合する際の留め金を受ける切り欠きがなくスロート上部のネジで直接トーンアームに固定するようになっている。このように戦後の小型機のアーム先端には切り欠きがないので、レコード盤に対するサウンドボックスの針の角度を自分で適切に調節しなければならない。トーンアーム先端に切り きのある昔の機種には何とか装着可能ではあるがその逆は無理で、基本的にNo.9やNo.15とは互換性がないと考えた方がよい。但し、戦後製品でもG-209のような高級機には戦後製のNo.15が付いていて昔の機体との互換性も問題ない。

Model No.116にNo.15を取り付けて演奏中

Model No.116にNo.29を取り付けて演奏中

サウンドボックスのスロートに取り付けられたゴム輪のお陰で 116 のアームにも何とか取付が可能だ。非常に軽いサウンドボックスだが、116 の2分割ホーンと相俟って結構いい音で鳴る。レコード盤の消耗を少なくしたい場合には有効な手段だと思う。

日本ポリードール蓄音器商会製ポータブルタイプで、殆ど只のような値段で入手できたものである。ネットでもこの機種はよく見かけるから、元々廉価で販売数が多かったのだろうと推察する。サウンドボックスはポリドールN.B.-No.2でホーンは木製である。針圧は約165グラムだ。

日本ポリドールの蓄音器はヴィクターやコロンビアのように本国(ポリドールの場合はドイツ)製モデルの国産化ではなく、最初から日本人技術者の設計製作である(ドイツ・グラモフォン社=ポリドール【ポリドールは1924年に制定された輸出用の商標であり、戦後はポピュラー系音源用レーベルとなった。尚、ポリドールという名前は、本来英グラモフォン社のドイツ支社であったものが第一次世界大戦でドイツ政府に没収され(1918年)、更にオルゴールメーカであったポリフォンという会社に売却された事に由来する。尚、「ポリドール」とはドイツ語ではなくギリシャ語である】と日本ポリドール蓄音器商会は全く資本関係にないので当然であり、ドイツ製のものにはビクターや英グラモフォン社と同様の犬のマークや2本喇叭のトレードマークがついていてその下にPOLYFARやGRAMOLA、GRAMMOPHON等とプリントされており、サウンドボックスの形状も全く異なる。後述のドイツ・ポリドール製ポータブル蓄音器を参照)。日本ポリドール製の蓄音器はドイツというよりは、寧ろビクターの方に近い。自分の身近にもその点を誤解している人が多い。当時の新譜月報(特に日本ポリドールの月報はなかなか出物がない)などの資料を見たり、日本ポリドールとドイツ・グラモフォン社との関係をよく知らないと、この辺の事情はチンプンカンプンだと思う。参考までに、茲に日本ポリドール蓄音器商会が発行した月報第一号からその前口上を引用してみよう。

これを読めば、当時の関係者の意気込みが伝わってこようというものだ。

阿南商会ポリドール事業部とでも名乗っていれば別だが、日本ポリドール蓄音器株式会社という社名を見れば日本ビクターのようにドイツ・ポリドールの日本支社と誤解されても仕方がないだろう。要するに、本国の設計を踏襲した外資系の日本ビクターや日本蓄音器商会(日本コロムビア蓄音器株式会社)とは全く事情が異なる訳である。両者のものにはそれぞれ日本的なテイストが入ってはいるが、明らかに、日本ビクター製はやはり米ヴィクターの蓄音器を、日本蓄音器商会製は英国コロンビアの蓄音器を彷彿とさせる音がする。日本ポリドールの昭和初期(戦前)の新譜月報に掲載された自社蓄音器の広告には、設計者の名前(日本人)にくわえて「(アポロン蓄音器設計開発者の)隈部一雄博士推薦」などと書かれているから、この事を見ても日本ポリドール製の蓄音器は日本(人の)独自設計だということがわかる。オーゴンの項にも書いたが、ちゃんとした(意匠などを剽窃したりしない真面目な)蓄音器メーカーには現在のオーディオメーカーと同様、それぞれに名うての設計者がいたのである。隈部氏は日本ポリドール製の蓄音器の設計には直接関わっていない筈だが、設計者同士の交流は勿論あったのだろう。サウンドボックスはカバーのデザインや音出口に付いているイコライザーなど、ビクターのオルソフォニックと酷似しているが、振動板外周の襞の形は全く異なる。トーンアームと接続する口径(約18mm)もビクターのオルソフォニックやHMV No.5シリーズとは異なり互換性はない。蓄音器を設計する当時の技術者は大抵米ヴィクターの製品を一種のリファレンスとして研究していたから、性能を追求すると基本構造はどうしてもオルソフォニックに似てしまうのだろう。隈部氏のアポロン蓄音器のサウンドボックスの形状もヴィクターのものとよく似ている。それだけオルソフォニックの完成度が高かったのである。天才が集結したWE(ウエスタン・エレクトリック)の設計であるから当然といえば当然ではあるが。しかし、こういった事実を知らず、単なるブランドイメージで「日本ポリドールの蓄音器はドイツ的な音質」などと脳天気に評価するのは耳よりも単なる先入観で判断しているに過ぎず失笑を禁じ得ない。しかも蓄音器で商売している人がこの体たらくでは、買わされた方は全く堪ったものではないだろう。勿論、国内録音を除く日本ポリドールのレコード原盤はドイツから送られてきていたから、ドイツ原盤から生産されたレコードをかければ自動的にドイツ的な響きにはなるが・・・(笑)。ここまで強く批判するのは当時を実体験として知っている人がごく僅かになってしまった現在、当時を全く知らない人間の勝手な思い込みで蓄音器に関して誤った情報が流布して欲しくないからだ。

さて、本機に内蔵された木製J字型ホーンはまるでバルサ材のように非常に華奢な材質なので、経年劣化で剥がれて空気漏れが起こりやすくなる懸念がある。一応デッドニング?のために黒い塗料がホーンを構成する木材の外側に塗られている。本機は入手時にホーンの根元部分に隙間が空いていたので補修した。サウンドボックスは全くの未調整なので本来の性能が出ているとは思えないが、演奏した感じでは音量は多少小さいものの(ホーン開口部が小さいからか?)、解像度が抜群に高く非常に見通しがよい。低音もよく出るしビクターのオルソフォニックやHMVのNo.5シリーズに遜色ないくらい高度な次元で纏まっていると思う。ドイツ・ポリドールの録音のように「濃い音」ではないが、未調整でこれだけの音が出ることから考えて実際に完璧に動作したら相当な高音質を奏でるであろうことは容易に想像できる出来栄えだ。さすがは隈部氏が推薦するだけのことはある。本機はオートストッパー付きだが、それとは別にもう一つ、プラッターを停止させるレバーが手前に付いていてゼンマイ巻き上げ時に重宝する。回転数の微調整はネジ式で非常に扱いやすい。本体前面にある針箱にも、小さいスペースながら未使用針の収納とは別に捨て針用の缶が装備されていたりして、全体的に見ても非常によく考えられている機械だと思う。

但し、自分としてはポリドール製蓄音器をあまりお薦めしない。ポリドール蓄音器の最大の弱点はプラッターの軸(スピンドルに嵌合する部分)までもがダイキャストで製造されていることであり、大抵は既にひびが入っておりターンテーブルが水平になっていないことが多いし、酷いものだと、経年劣化でこの部分が割れて全く使い物にならない機体も存在する。ビクターやコロンビアの蓄音器では全く心配の要らない箇所だが、実際に自分が持っている蓄音器でもプラッター軸(スピンドルが挿入される部分)にヒビが多数入っており何時ボロボロに壊れるか予断を許さない状態である。もし、貴方がポリドールの蓄音器を入手する際にはポータブル、卓上型を問わずサウンドボックスの割れ以外にプラッターの軸部分にも充分留意して頂きたいのである。その他の部分、特にホーンの設計などは非常によいのだが、この点だけが実に惜しい。

本体(左)と、サウンドボックスの裏側(中、ビクターのものとよく似ている)、銘板(右)。何れもクリックで拡大。

本機はサウンドボックスや本体のレコードホルダーにプリントされた新しいポリドールのロゴマークから、1949~1954(昭和24~29)年の間に製造されたものと判断できるが、型名を示す銘板やデカールは入手時に既になく、型番・シリアル番号ともに不明である(但し、それらの痕跡すらないので、銘板及びデカールは元々無かったのかも知れない)。戦前から続くオリジナルの日本ポリドール社は新しいロゴマークを使用していないようで、1953年に新資本の別組織が製造した可能性もかなり低いので、輸入品ではないかと思う。サウンドボックスはポリドールロゴ入りのオリジナル品で振動膜は金属製(アルミ或いはジュラルミン?)である。発条は小型で簡単なもの(1丁)で、トーンアームのスロート径は戦前の日本ポリドール製と全く同じで互換性がある。ホーンは金属製のL字型で、基本的なデザインは後述のドイツ・グラモフォン社のものと同じだ。また、本体の外装色、レコードホルダーの形状やトーンアームの金属部分、発条巻きハンドルの挿入口の金属飾りのデザインなどもドイツ・グラモフォン社製の蓄音器(Polyfar ポリファー/Gramola グラモラ)に酷似している。サウンドボックスについては、全く同じ形でロゴタイプがない他機種(トーレンス?)用のものを見た事があるので何処かの OEM 製品である可能性もあるが、日本人の独自設計でオリジナル蓄音器を生産していた戦前の日本ポリドール蓄音器の製品とは数々の点で明らかに異なる。疑問は多いが何れにしてもドイツ・グラモフォン社直系の血統であることには間違いがない。本機は残念ながら入手時に発条が切れており、未だ修理していないので試聴はしていないが、サウンドボックスだけを戦前のポータブルに取り付けて聴いてみた所、非常に明瞭な音を出した。戦前と戦後の製品で互換性があるのはこういうことができるという点で非常に有り難い。いずれ修理したら、本機がどんな音を出すのかを書いてみたい。尚、本機は入手時に常人には理解不能な改修(悪)がしてあったので、なるべくオリジナルに近くなるように復元した。このような、その場凌ぎの小手先で施された改悪を見る度に、製品に対する基本的な知識や愛着がなく、尚且つ思考能力に ける人間は一切機械製品に手を触れるべきではないと強く思う。

左:レコードホルダー部分にプリントされた新ポリドールロゴ 右:同ポリドールロゴ入りサウンドボックス

イギリス・グラモフォン社とは極早い時期に関係が切れてしまったドイツ・グラモフォン社製の蓄音器を是非とも入手したいと長年思っていたが、蓄音器の蒐集を始めた頃から最近まで、現実には一台も見た事がなく自分にとっては謎のベールに包まれていた存在であった。戦後に作られたポリドール製蓄音器を入手してからというもの、本家を入手したいという気持ちが更に大きくなっていたが、幸運にも漸く入手することができた。英HMV やビクターでお馴染みの犬のマーク( DIE STIMME SEINES HERRN )がプリントされている事から判断して1907年~(ドイツ・グラモフォン社が犬のマークを英EMIに売却=返還した)1949年(実際には1920年代半ば頃~終戦前後頃)までにドイツ国内向けに製 されたものと思われる。ドイツ・グラモフォン社製オリジナル機械式蓄音器についてはインターネットで検索をかけても情報が非常に少なく、ポータブル型は少数見かけるが卓上型以上の機体については不明である。本機も前述の戦後のポリドール蓄音器と同様に型番表記やシリアル番号の記載がないが、GRAMOLA(グラモラ)という機種によく似ている。本来はオートストップ機構がついていた痕跡がモーターボードにあるので、おそらく本機はオートストップ機構のトラブルか何かでより簡単な手動式に改造されたものと思われる。発条はシングルの簡素なものが搭載されており、プラッター(ターンテーブル)径は10インチよりも更に小さい。トーンアームのカーブやホーンに接続する部分の金具の形状は前述の戦後ポリドール製と殆ど同じ(スロート径も同じ)で互換性がある。ということは、戦前の日本ポリドール蓄音器製のサウンドボックスも本機で使えるという事だ。ホーンは金属製のL字型で、戦後ポリドール製が途中で切れているのとは異なり、L字の先にホーンから延びる金属板の一部がホーンの壁を構成して開口部まで繋がっているという余り見た事のない形状で、本体の内部空間をホーンの一部として巧みに有効活用しており、結果的に金属+木製のハイブリッド仕様のU字型になっている点は興味深い。サウンドボックスは一見するとジュラルミン振動膜採用の新型に見えるが実は旧来のマイカ式である。バックにもカバーにも銘が一切入っていないが、トンボと軸受けの形状や金属製カバーの打ち抜き孔のデザインや海外サイトの画像から判断して、ほぼ間違いなくドイツ・グラモフォン社製のオリジナル品だと思われる。戦前既に磁気テープ(ワイヤー)レコーダーを開発していた国ということを考えると、蓄音器類は早期に電気再生方式即ち「電蓄」に移行していたとも推察され、それに比して明らかにローテクノロジ-であった機械式蓄音器には余り熱心でなかった感じがする。それ故、簡便なポータブルタイプを主に生産し、尚且つサウンドボックスの振動膜にも特に新たに改良を加えたりせず最後まで作り慣れたマイカを採用していたのではなかろうか。しかしこれはあくまでも現在までに知り得た少ない情報から私個人が勝手に導き出した推論であって正しいという保証は一切ないので悪しからずご了承願います。実際に本機の音を聴いた限りではホーンの設計とも相俟って低域から高域まで実にバランス良く出ており、ポータブルにしてはかなりの高音質である。以前に聴いた別メーカーのマイカ式蓄音器は周波数レンジが狭く音量も乏しかった事もあり、本機を聴いて改めてマイカ振動膜の良さを認識した。前述の通り、ドイツ・グラモフォン社製の機械式蓄音器に関しては如何せん考証するための資料が乏しく今のところは推測しかできないのがもどかしいが、戦後のポリドール蓄音器は本機のみならずドイツ・グラモフォン社製蓄音器の考証に随分役に立った。

" DIE STIMME SEINES HERRN " マーク

オーゴン(AUGON) ポータブル蓄音器 ポータブル No.1(P-1)

本機は型番から推察して、おそらくオーゴン蓄音器の最初期の製品であり、それ故、満を持して発売したメーカーの意気込みが伝わってくる非常に優れた製品である。発売時の価格は45円。オーゴンというメーカーは、元々1928(昭和 3)年にニッポン・レコードという名称で東京、田端に設立された会社で、1932(昭和 7)年にはオーゴン・レコードと改称する(オーゴンはもとより、トンボレコード、ホーオー(鳳凰)レコード、TOP HATなどのレーベル名でもレコードを発売していた。ビオン(美音)レコードというレーベルからオーゴン原盤のレコードも出ている(レコード番号も同じ)。マイナーレーベル同士の提携状況は色々と複雑な様相を呈していて非常に興味深い)。同社はマイナーメーカー(レーベル)の一つではあるけれども、当時の同社の製品カタログを見るとポータブル、卓上型、スタンド型(本体はおそらくヴィクターのVV4-3程度の大きさだが、ホーン開口面積は4-3よりも大きい)まで6機種程の充実したラインナップを用意しており、その全てに無共振素材を用いた独自のエクスポネンシャル・ホーンを搭載している。勿論、製品を聴く限り、単に理論のみの設計ではなく優れた聴感を有した設計者が音質と実用性を兼ねた優れた製品を作っていた事が容易に伺い知れるし、自社にホーン製造設備(かなり大きな射出成形機のような装置)まで備えていた事から、非常に真面目で意欲的なメーカーであった事がわかる。現在のオーディオメーカーのように、当時の(真面目な)蓄音器メーカーにはそれぞれ名うての設計者がいた。金属や木材でホーンを作るのが当たり前だった時代に逸早く樹脂材料を導入したのだから、なかなかのハイテク先端企業だったのではなかろうか。少なくとも大手メーカー製蓄音器の意匠やロゴマークを剽窃して、いい加減な偽物を作っていたインチキパクリメーカーとは根本的に異なる。また、当時の名だたる音楽(蓄音器)評論家に自社製品の評を書いて貰っていて、勿論それは宣伝の為ではあるが好評を得ており、その内容は現在私がこの蓄音機を聴いても充分納得できるもので、決して売らんが為の誇張だとは思われない正当な評価だと思う。サウンドボックスは AUGON No.3 で発売元の YOYOSHA (=洋々社、東京、京橋にあった)という銘が入っている。日本ポリドールやアポロンなどと同様にヴィクターのオルソフォニックを参考にして製作されたようで、外観(シルエット)はよく似ているものの、振動板外周の襞の形やトンボの軸受け構造などは異なっている。その音質はビクターのオルソフォニックやコロムビア・ヴィヴァトーナルにも決して引けを取らない極めて優秀なものだ。尚、ネットオークションやネット骨董ショップ等で売りに出されている物をよく見ると、サウンドボックスが純正でないものが多い。本物はビクター・オルソフォニックによく似た外観で、黒色と銀色の2種類あるようだ。もしオーゴン製品を入手しようと考えているのであれば(尤もオーゴン製品に限らないが)、音質の面からもサウンドボックスにはよく注意すべきだろう。オーゴンはマイナーメーカーで、しかも廉価品が多かった事もあって多くの場合あまり大切に扱われたとは思えず、サウンドボックスがオリジナルでは無い無銘の紛い物が取り付けられた物も散見される。サウンドボックスは蓄音器の命でもあるから、もし中古品を購入される場合はよくよく注意して頂きたい。社外品の低品質の物が申し訳程度に取り付けてある場合が非常に多いのには本当に困ったものだ。私は研究用にマイナーメーカー製(外国製と思わせるためにMade in USAなどとと表記されているがおそらくは十中八九インチキの大阪物)のサウンドボックスを少々持っているが、生産技術が貧しい故に振動膜が厚く感度が低かったりして、よく出来たオーゴンの製品とは素材の品質はもとより音響的性能でも全く敵わないと感じた。その他にも、サウンドボックスを置くホルダー部分は、例えば10回針など演奏途中で規定の回数に達しない使用中の針を取り付けたまま収納しても何の問題もないように周到に作られているし、針缶ホルダーは底面が円形に掘られていて、其処に未使用針を入れておいても針缶をホルダーを収納しておけば携帯時に針が溢れないようになっている。このようなユーザーフレンドリーで非常に使いやすい設計は実に秀逸である。

本機は米国ヴィクター製のポータブル蓄音器 VV2-55 辺りに似ていなくもないが、部品の形状や取り付け位置、レコードホルダーや塗装など細かいデザインが異なるので、本機を見て即座に VV2-55 を思い浮かべる人は少ないだろうと思う。本機を聴いて先ず驚かされるのは、下手な3流メーカーの卓上型を足許にも寄せ付けない程に音量が大きい事だ。ホーンが短く小さい割に音が大きいのはサウンドボックスのトランデューサーとしての性能が兎に角優秀であり、ホーンもそれに引けを取らず設計が優秀なのだろうと思う。私は一番最初に音量(録音レベル)の小さいレコードを演奏して、当該蓄音器がどれ位の音量を出すのか(増幅率)をテストするのだが、本機ではその豊かな音量に圧倒された。最弱音用の蓄針を使っても結構大きな音を出す。しかもポータブル蓄音器にありがちな「音量が大きいだけで底の浅い感じ」がなく、実に朗々と鳴って呉れるので本機の持つ美音に一辺に魅せられてしまったのである。私の周辺でもオーゴンに対する評価は非常に高いが、まさに「逸品」と呼ぶに相応しい製品である。

実際に音を聴いた印象から言わせて頂ければ、オーゴン独自開発の無共振エクスポネンシャルホーンは、サウンドボックスから放出された音波がホーン開口部に伝播する過程でのエネルギーの損失低減に確かに一役買っていると感ずる事が出来るし、本機を更に細かく見ていくと、演奏時に上蓋を支える金具は曲線的なデザインで外観に柔和な印象を与えていて大変スマートだ。レコード収納部を保持する金具にも一工夫あって実に使いやすく、蓋(ケース)の留金具(錠)にもオーゴンのトレードマークを模した三角形にデザインされた部品が使われており、更にその金具には AUGON 銘が丁寧に刻印されている事から考えても細かい部分に、極めて才能のある優秀なデザイナーの「拘り」が感じられて非常に好ましい。ポータブル蓄音器としてはマイナー(新興弱小)メーカー製とは思えない程音質が良く、ビクターやコロムビアが製造したオーソドックスな蓄音器とはまた別の味わいがある。残念なことにオーゴン・レコードは1939(昭和14)年に廃業してしまうので、会社としてはニッポン・レコード時代を含めて僅かに11年しか存続出来なかったが、その極めて短い期間にレコード生産(録音優秀)と蓄音器生産がこれだけの高みに達していたのは驚異的だ。本物がわかる才能のある人が経営していたに違いない。オーゴンというブランド名は十中八九「黄金」に由来すると思うのだが、OGON(或いはOUGON、OHGON)ではなく英語またはフランス語風の AUGON という綴りにした辺りにこの会社の瀟洒な粋を感じる。前述の通り、素材や構造を工夫して並々ならぬ意気込みで蓄音器を作っており、その優秀な性能から三井物産などの大手商社もオーゴン製品を正規に取り扱っていた。ポータブルでさえ非常に良質な再生音なのだから卓上型やスタンド型を聴いてみたくなる。このような極めて優秀なメーカーがあの無謀で自滅的な戦争が原因で消えてしまったのは実に残念でならない。尚、碌に調査もせず「日米英特許」という表示から憶測で「戦後の物資の乏しい時代に作られた」などと極めてテキトーな事を書いているサイトやブログがあるので決して鵜呑みにしないよう充分ご注意ください。勉強不足から、戦前は米英とは険悪な状態にあった(から、米英に特許申請などあり得ない)などと勘違いしている人がいるが、戦争が始まる直前までは日本は米英とも宜しくやっていたのだし、律儀な日本人は戦争中に利用していた敵国の特許に対する使用料を後にちゃんと支払っている。衆目に触れるインターネットサイト、及びブログはこういう真面目なマイナーメーカーほど確りと調査してから記事を書くべきだし、いい加減な記事を見るとそれの孫引きが行われて誤りが拡散するから本当に腹が立つ。また、アクセスログを逆引きして検索したら朝顔ラッパが付いたインチキ蓄音器が現れた。オーゴンでは朝顔ラッパ型の蓄音器など1台も作っていない。朝顔型ラッパは大正時代の早い時期に既に廃れていたのだから、商業的に考えても既に電気吹き込みが始まっていた昭和3年に設立され、しかも非常に優秀な設計者がいた新興メーカーが時代に逆行するような朝顔型ホーンを仮令洒落でも生産するはずがない。このパチ物にはModel P-3の銘板が付いていたが、P-3は同社のポータブル蓄音器の型番であるから朝顔型ホーンなど絶対にあり得ない。無名のパチ物蓄音器(おそらく大阪物)に、廃棄されたと思われる蓄音器から外した銘板を貼り付けてそれらしく見せかけた紛い物で、オーゴンの名誉のためにも言っておくが、蓄音器を科学的に研究、製品化していたオーゴンがそんな時代錯誤の粗悪品を作る筈もなく、一切関係がないのでお間違いなきようお願いします。この手のパチ物は優良メーカーを冒涜するだけであり本当に辟易する。

余談ではあるが、マイナーメーカー製蓄音器で優秀なのはマーベル(十字屋)、オーゴン、ナポレオン(ハイランド<HIGHLAND>銘、特にサウンドボックスが秀逸で、トンボ(カンチレバー)の軸受けの構造が英国Metropeとよく似ている。しかもアームとの接続部がチャック式でゴムを交換することで様々な径のトーンアームに対応できるように工夫されている。音質も非常に良い)、パラゴン(デッドニングされた独特の長音道ホーンが特徴ではあるが、後年の蓄音器には簡略化された短いホーンの製品もあるので、一概に全て良いとは言えない)、アポロン(優秀なサウンドボックスとホーン)などごく少数である。"Magnophonic"は蓄音器のみならず、同社発売のレコード盤のレーベルにも表記してあるのでAugonの登録商標であると思われるが、一見すると間違えやすい"Magnaphonic"(ライオン<アメリカMGMを剽窃したような>マークや「音楽の鏡」などという分不相応なキャッチフレーズをプリントしてある。こういう仰々しいキャッチフレーズを臆面も無くプリントするのはやはり売らんかなの三流メーカーの証なのだろう)という所謂パチ物の蓄音器が存在するので、全く剽窃を意図していないAUGONとは決して間違えないように注意して頂きたいと切に願う次第である。

オーゴンの別売りサウンドボックス(No.3)

元箱付で非常に状態の良いオーゴン(洋々社)No.3サウンドボックスを入手した。大抵振動膜が弄られてベコベコに凹んでいるものが多い中、新品同様とまではいかなくても大切に扱われてきたのがわかる。外観からわかるとおり極めて真面目に作られていて音質も良い。

余談

以前某骨董値付けTV番組を見ていたらク●ウ蓄音器(ラッパ吹き込み時代の貧弱な卓上型で発条モーターすら備えておらず原始的な手回し式、勿論日本製)というモノが登場し、それにあまりにも法外な値段(確か60万円超)がついていてビックリしたというかオイオイ冗談もいい加減にしろよ・・・とツッコミを入れそうになった。(笑) 私に言わせればどんなに高くてもせいぜい3万円が上限である(3万円でも高いと思う)。そんな法外な高値が付いたのは現存する機体が数台しかないという理由からだったが、物が物だけにHMV、ビクター、コロンビア、ブランズヴィックなどのレア物の価値とはやはり全く比較にならない。その番組で骨董屋が提示した金額を出せばHMVの高級スタンド型が余裕で買えてしまう。どちらを選ぶかはあなた次第だが、くれぐれも「希少価値」だとか「史料的価値」といった言葉に惑わされないようにしたいものである。

HMVやヴィクターを偽装したラッパ型インチキ蓄音器(インド及び中国製)について

ネットオークションを見ていると、ラッパが外に付いている旧いシェイプの蓄音器で "His Master's Voice" マーク("His Master's Voice" のロゴと犬(ニッパー)のマーク、” The Gramophone Company Ltd. Hayes, Middlesex. の文字はイミテーションのデカールである)が本体についた、インド製の紛い物(レプリカといえるような立派なものではない)が堂々と出品されている。また、最近は喇叭が2本生えている中国製の偽ヴィクター(米ヴィクターを偽装した金属銘板が取り付けられている)もちょくちょく見かける。これらは明らかに商標法違反であり、こんな物に手を出すと貴方の人格まで疑われるので要注意だ。部品は一部オリジナル(本物のHMV蓄音器)から取り外されたものや、ガラード製が付けられたりしてはいるものの(全てではないし、本物がどうかも判らない)、サウンドボックスはオリジナルからはほど遠い粗悪品であるにも拘わらず "His Master's Voice" 、 "SOUND BOX" などとご丁寧にもプレス印字されている。そもそも、本物のHMV(英グラモフォン)や米ヴィクター社のラッパ型は玉数が少ないし(それ故非常に高価)、サウンドボックスは例外なくマイカ振動膜(ガラスのように透明な膜)で作られている。紛い物は本体やラッパの見た目がいかにもチャチで品がないし、プラッター(レコードを載せる円板)も姿形がオリジナルとは全く違う(コロンビアあたりのポータブルから取り外してきたような感じ)ので、ある程度蓄音器を見てきた人間であれば本物と間違えることは決してないのだが。これは実売価格2万円程度の「低質なおもちゃ」であるから、パチ物と判っていて偽物コレクションとして買うのならよいが、決して本物と間違えないようにして頂きたいと思う。最近のネットオークションで、このインド製の紛い物が10万円以上で落札されていたので驚いてしまった。知らないで買ってしまったのであればご愁傷様。(笑)

←偽物についているサウンドボックス(デザインはThorensのイミテーション)

←偽物についているサウンドボックス(デザインはThorensのイミテーション)

[追記]

”アンティーク調 レプリカ蓄音機” でネット検索すれば類似品を探すことが出来る。こちらは何れも出所を明らかにして「レプリカ」として販売しているので問題ない(とはいえ、質は低い)が、ネットオークションなどには出来の悪いHMVマークが堂々とプリントされた偽物が「英国グラモフォン製」あるいは「ビクター製」として出品されているのでご注意。

こちらのページ(英語)によれば中国製の米ヴィクターの偽物もあるようだ(インドの贋物のカタログもあり)→ Crap-O-Phones (ガラクタ蓄音器)

インドは嘗て英国の植民地だったからHMV(英グラモフォン)の工場はあったが、これらインチキ蓄音器は英グラモフォンとは全く無関係である。

1. まず、蓋を開けてストッパーでターンテーブルが停止していることを確認する。

2. 巻き上げレバーを取り付けてゼンマイを巻く。この時レバーをあまり早く廻転させずゆっくりと止まるまで丁寧に巻き上げる。ハンドルが止まったら絶対にそれ以上は巻かないこと。

3. サウンドボックスに針を取り付ける。この時、針挿入部の留めネジを締めすぎないようにする。

4. レコードを載せてストッパーを外す。オートストッパーの場合はトーンアームを右側に廻してストッパーを外してターンテーブルを廻転させる。

5. 廻転が安定したことを確認し、サウンドボックスを手に持ちゆっくり最外周の溝に置いて演奏を開始する。

6. 箱形の場合は蓋を閉じる(ポータブルの場合はそのまま)。蓋を閉じることでサウンドボックスから直接聞こえてくる不要な雑音(針音)をカットすることが出来る。

7. 演奏が終わると大抵の場合オートストッパーが作動してトーンテーブルの廻転が停止するのでゆっくりサウンドボックスを上げて元に位置に戻す。

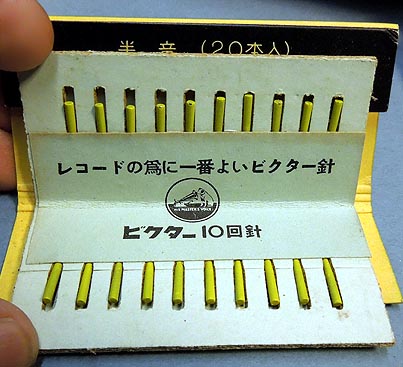

8. サウンドボックスの針を外して新しい針を取り付ける。針は10回針などを除いて、レコード1面(片面)に対して1本を使う。針1本で2面かけるとレコードの音溝を破壊する(荒らす)から1面1本の原則は必ず守ること。10回針の場合は6~7面程度で交換した方が無難である。額面通り10回フルに使ったりすると、レコードの音溝を破壊する可能性が格段に高くなる。竹針の場合は1面ごとにカッターで先端をカットする。竹針は鉄針に比べて柔らかいが、だからといってレコード盤に優しいわけではない。竹針で演奏したレコードは殆ど白くならないので一見レコード盤に与えるダメージが非常に少ないように思えるが、これを電気再生すると音が出ないことがよくある。レコード蒐集家は竹針で演奏されたレコード盤を嫌う傾向があるし、誤解を恐れずに極論すれば、竹針は材質の柔らかさに由来する低解像度、そして音量も小さくナヨナヨした音なので、できれば使用したくない針である。竹針でかけたレコードが電気再生時に音が出なくなるのは演奏時の熱で音溝が変形してしまうからではなかろうか。更に竹の削りカス(微少な繊維)が音溝に埋め込まれてしまうということも考えられる。78rpm盤は固いのだが熱には弱い。夏場の暑い日に平らでない場所に置いたりしていると直ぐに反ってしまう。一方、木を擦って火を起こす原始的な方法を考えれば、植物由来の竹も音溝との摩擦で相当な熱を持つ(しかも金属に比べて熱伝導率が低いので熱が籠もる)と思われる。その熱+サウンドボックスの重量で溝を潰してしまうのではないかと愚考している次第。しかしこれは実験によって証明したわけではないのであくまでも馬鹿な頭で考えた一つの可能性への見解ということをご理解願います。

鉄針に関して言えば、プラスチックケースに大量に入れて売っているもの(台湾製?)は音が非常に悪く、小さくか細い音しか出ないし、硬くてレコードの音溝にも良くない。大きい音量を出さない場合にはSOFT TONE 或いはHALF TONEと記された細いものを使うが、それよりも音質が悪い。通常はFULL TONEと表示されたものを使う。英国製の輸入針や、ビクターやコロンビアのデッドストックなど、しっかりとした針を使うと見違えるほど大きく良い音で鳴ってくれるから針の品質には充分留意したい。蓄音器用に作られた針は音溝に与える影響や硬さ(減り具合)をきちんと計算して設計されているから、たとえ形が似ているからといって決して縫い針や安全ピン、その他の別用途に作られた針などで代用してはならない。そんなものを使ったところでレコードにもサウンドボックスにも悪影響を与えるだけでロクな音が出る筈がない。折角趣味で蓄音器を使うのだから、一番肝心な針にはお金をかけるべきである。

9. この後は必要に応じて、2~8を繰り返す。もうこれ以上演奏しない場合は、ストッパーを外して、ゼンマイがほどけてターンテーブルが自然に停止するまで放っておく。そのまま特に何もせず蓋を閉じても良いし、止まったことを確認してストッパーを戻しても良い。巻き上げレバーを逆回転して外し、所定の位置に納める。

78rpm盤を入手した場合、たとえミントに近い美麗盤であっても埃一つない状態で保管されているということはまずないし、経年の汚れやカビがこびりついている場合が殆どだから、例えば蓄音器で再生する場合には摩擦係数が大きくて途中でターンテーブルが止まってしまうことも多いし、電気再生する場合には必要のないノイズが盛大に出てしまう。だからレコード盤本来の綺麗な音で聴くためには、盤の洗浄は何れにせよ絶対に必要である。その洗浄方法だが、自分の長年の経験から、水だけで洗うのが一番良いと感じている。私としては天然 材系の石鹸であっても使いたくない。何故なら、特に非常に古いラッパ吹込盤などは石鹸の使用により表面の油分を洗い流してしまうだけでなく、レコード盤の素材そのものまで侵す(変色させてしまう)事があるからだ。食器用洗剤、洗濯用洗剤は言わずもがな必要な油分を全て落としてしまうし、更にアルコールなどは確実に素材を侵すので以ての外である。自分はコンタクトレンズ用として薬局で販売されている精製水を愛用している。水道水をかけて直接洗うのも悪くはないが、レーベルがふやけてしまったりするので、自分は精製水を盤面にたっぷりかけて指や柔らかいスポンジで丁寧に擦り洗いした後に、水分を布や紙タオルなどで拭き取りようにしている。こうすればレーベルも濡れないしレコード盤の傷みも最小限に抑えられると思う。また、ミントに近い盤はそれ程気にする必要はないが、蓄音器で何度も演奏したような擦れて白くなったような盤、特にマイナーレーベルのいくつかはレコード盤そのものの材質が良くないので、たとえ精製水だけの洗浄であっても表面の削れた部分を更に削ってしまう可能性がある(何度仕上げ拭きしても黒っぽい汚れ=レコード盤の削りカス=がなくならない)。これらのこともふまえれば、「くたびれた」盤の洗浄は程々にしておいた方がよいかも知れない。

78rpmレコードを電気再生するためには複数の補正カーブを備えたそれ専用のフォノイコライザーが必要だといわれるが、実は私は30年以上にわたる78rpm盤再生の経験からもその必要性を感じたことは全くないのである。実際に78rpm専用に作られたフォノイコを聴いたこともあるがあまり感心しなかった。確かに、当時のカッティングに用いられたカーブに合わせて聴くのが正しいのであろうが、年代によってイコライザー特性は少しずつ違うし、制作したレコード会社によっても異なる。更に電気吹き込みはともかく喇叭吹き込みに至っては何をか況やである。それら全てに厳密に合わせようとすれば(例えば、マトリックス番号のいくつからいくつまでがどのカーブでそれ以降はどうこう・・・等々)イコライザーの定数を数多く用意しなければならず、利用者側もレコード制作時期、制作会社などの諸条件からもたらされる録音特性の全てを知っていなければならない。しかしそんな事は少し考えただけでもまず不可能であることは容易に理解できるだろう。それに、現在市販されている78rpm盤再生用カートリッジの多く(古いヴィンテージ品を除く)は基本的にRIAA特性のフォノイコライザーで再生することを前提に設計されている筈である(そのままでは音質に不満が残るにせよ)。大体アコースティック蓄音器にしても機種によってそれぞれ周波数特性が全く異なるだろうし、78rpmのシステム自体がある程度アバウトであることを考えれば、正確な特性合わせなどあまり細かいことに拘っても意味がないように思う。大体のカーブ曲線の傾向を把握していればそれでよいのであって、特殊で高価なフォノイコライザーをわざわざ導入しなくても、7 子くらいの簡単なグラフィック・イコライザーで、自分の経験上、充分にその目的を達することができる。乱暴な事を言えば、アンプのトーンコントロール(高音、低音の2つ)だけでも(満足はいかないだろうが)聞いていて苦にならない位にはなる。要するに、自分が心地よい音に聴こえるように、身近な機材を使って耳で合わせていく訳だが、普通の音感覚を持った人であれば(自分で楽器を演奏した経験があれば尚よい)グラフィック・イコライザーが1台あれば充分だろう。レコードの再生音を商業ベースの音源としてマスタリングするわけではないのだから。特に最近はコンピューターソフトウェアの急速な進歩でソフトウェア上で如何様にも音作りが出来るようになったから、単体のグラフィックイコライザーというハードウェアさえ必要ないかも知れない。いずれにしても自分が聴いていて快ければそれでいいのであって「補正カーブが合っていないから本来はもっと違う音で録音されているのではないか」などと思い悩む必要など全くないと思う。78rpm盤を何枚も聴いていれば、元の録音の音質自体が一枚一枚全部違っており(交響曲など長い一つの曲を分割収録したセット物を除く)、最終的には何某かの音質調整がどうしても必要になるという事が理解出来る筈だ。専用のフォノイコを通そうが通すまいがそれは結局同じ事で、最盛期のHi-Fi LPのように音質がキッチリと管理されておりトーンコントロールの操作を一切拒否するようなピュア再生とは全く異なる世界なのだと割り切ってしまった方がよい。スペクトラムアナライザーのグラフを見ながらフラットに合わせるという機械的操作も殆ど意味を為さないだろう。

尚、海外では78rpm盤愛好家の層が厚いので、様々なカートリッジ用の78rpm用交換針が売られているのは全く羨ましい限りである。大抵は2.5milが標準で、スタントンは2.7mil、グラドは3milのようである。日本に目を向けると非常に限られた機種しかないが、ナガオカの3mil、3.5mil、4mil、ベスタクスの4mil(サファイヤ)、音のエジソンの4milなどと、径の大きい針が多く売られているので、これらのメーカーを応援するという意味からも是非大いに活用してほしいと思う。

確か、まだエルプになる前のフィニアル・テクノロジーという名前の頃だった筈なので、おそらく現行の製品とは多少違うと思われるが、実際に78rpm盤をレーザーで聴いた時の印象をちょっと書いてみよう。

某レコード会社で78rpm盤から復刻する際に少しでもスクラッチノイズを拾わずに音源を作れないかということで、わざわざ編集スタジオまでデモに来て頂いた時に実際の音を聴かせて貰った。どんな音が出るのか興味津々だったが、レコード盤をセットし再生ボタンを押した後にスタジオに設置されたモニタースピーカーから出てきた音は低域のボンついた、何かゴロでも拾っているような感じのものだった。盤の傷に関しても思った程の低減効果が無く全体的に芯のない甘い感じの音で、これなら針でトレースした方がよいという結論になり結局採用はされなかった。あれから随分と時間が経ち光学技術やサーボ系も飛躍的に進歩した筈で、現在の製品は相当改良されているだろうから、改めてもう一度じっくりと聴いてみたいものである。

10回針という名称がつけられてはいるが、実際にこの針を使用した経験からいうと、とても10回は演奏出来ない。半音、高音、最高音など針の種類によっても違ってくるが、せいぜい6回、条件が非常に良い場合で7回が限度である。まあ、5~6回までは何とか使えるので四捨五入して10回針と称しているのかも知れないが。それ以上使うとレコード盤を傷めるし音も悪くなるのでので要注意である。この手の○回針というのはどのメーカーの品質も大して変わらず(勿論、無名メーカーの粗悪品は論外だが)、表示回数の半分くらいに留めておくのが無難である。それでも演奏中に少しでも異常を感じたら、たとえ1回しか使っていなかったとしても直ぐに使用を中止するべきだ。アコースティック蓄音器の重いサウンドボックスでは表記の回数に達する前に使用不能になることから考えて、本来は電蓄のピックアップ用ではなかろうか。余談ではあるが、現在 JICO から発売されている EAGLE 針は 8 面使用可能とのことなので、昔の10回針使用経験からすれば改良された材料の品質から考えても妥当な回数だと思う。

黄色=半音、青色=高音、ピンク色=最高音

同裏面

未開封分(昭和16、17年の特免印紙*)

* 戦時中の物資統制令で鉄などの軍需物資の一般向け使用が禁止されたが、一部の商品が特免指定を受けて使用禁止を延期されていた。10回針は通常の1回針より材料の節約(名目上1/10)になるので免除されたのだと思われる。包装紙上に記入された¥0.52 の表記から 52 銭で売られていたことがわかる。

パッケージ内部、説明書

最新改訂:2020年2月1日